Può capitare che gli esiti più avanguardistici della ricerca scientifica attuale siano di ispirazione per convergenti indagini artistiche, stimolate dalla portata immaginifica dei rilevamenti e delle implicazioni che essi comportano, e ciò vale in modo particolare per ambiti ancora molto misteriosi come la Materia e l’Energia Oscura. Proprio questo è il filo conduttore scelto per la mostra On the Edge of the Eyelid, allestita fino al prossimo 16 novembre presso la Fondazione Costantino Nivola – Orani / Museo Nivola, a Orani (NU). La mostra raccoglie tre progetti inediti realizzati da Fabio Barile (Barletta, 1980), Ezio D’Agostino (Vibo Valentia, 1979) e Luca Spano (Cagliari, 1982), i quali hanno partecipato ad un programma di residenze di ricerca in dialogo con ricercatori di una serie di importanti istituzioni scientifiche italiane. Abbiamo parlato di questo progetto ambizioso con il curatore della mostra, Giangavino Pazzola.

Federico Abate: Ci puoi intanto parlare del titolo evocativo che hai scelto per la mostra, On the Edge of the Eyelid? Come si lega ai contenuti della mostra?

Giangavino Pazzola: Il titolo è stato scelto insieme a Barile, D’agostino e Spano in base ad un loro suggerimento relativo alle tematiche affrontate dal progetto, ovvero la materia, l’energia oscura e il nostro rapporto con la produzione di conoscenza attraverso le discipline scientifiche che le studiano. In pratica ci rivolgiamo a tutte quelle componenti invisibili del materiale che ci circonda e che ancora oggi non è visualizzabile a occhio nudo e nemmeno tecnologicamente. Si stima, infatti, che la realtà materiale rilevabile sia circa il 5% dell’intero universo, mentre il rimanente 95% sfugge alle nostre modalità di visualizzazione e rilevazione scientifica. Sebbene si conosca l’esistenza di tale immensità, ad oggi non riusciamo a vederla, condizione che pare quasi paradossale in una società come la nostra: enciclopedica e iper-visuale.

La parola “eyelid” designa quella porzione di pelle situata sul bordo della palpebra, sede delle ciglia e dell’apertura delle ghiandole di Meibomio. Di fatto, agli esordi, ci stavamo per affacciare su qualcosa che materialmente non conosciamo, ponendoci delle domande forse più grandi di noi: come è fatto formalmente l’ignoto? come l’arte può interagire con ciò che non possiamo vedere? Va da sé che il nostro punto di vista sulla questione è totalmente speculativo e abbraccia la conoscenza cosmologica in merito all’assunto che la materia e l’energia oscura sono intorno a noi, che possiamo considerarci immersi in un mondo fatto principalmente di materia oscura – che non emetterebbe radiazione elettromagnetica – e in percentuale molto minore di tutto ciò che è visibile a occhio nudo o con strumenti tecnologici. Se il battito di ciglia ha un valore comunicativo che indica la comprensione di un messaggio, stare al margine – lasciateci dire – “spaziale” dell’organo di senso deputato alla visione, ci mette nelle condizioni di esplorare la frontiera del percepibile e della potenziale decodifica degli stimoli luminosi. E dunque della conoscenza più in generale, dal punto di vista filosofico.

FA: Alla luce di queste considerazioni, l’obiettivo della mostra è mettere in evidenza come la sperimentazione in ambito fotografico possa contribuire a dare forma visibile a ciò che la scienza ancora non riesce a rappresentare, o quantomeno a dare conto di questa refrattarietà allo sguardo?

GP: Prima di tutto, mi piace evidenziare che le traiettorie di ricerca dei protagonisti di questo progetto, ovvero gli artisti, sono da sempre relative al rapporto tra arte e scienza; quindi, in un qualche modo anche On the Edge of the Eyelid si mette in continuità con i loro interessi, passione ed esperienze pregresse. A seguito di conversazioni, punti di tangenza e collaborazioni a geometria variabile tra me e loro, Luca Spano mi ha proposto di curare il progetto. Un progetto che ritengo molto articolato, ampio e che fa della collaborazione uno dei cardini centrali, includendo due residenze d’artista, una mostra al Museo Nivola, una pubblicazione con un editore internazionale, una masterclass e un documentario. Nel corso di questi mesi abbiamo collaborato infatti con rilevanti centri d’eccellenza per la ricerca scientifica come, per esempio, Gran Sasso Science Institute e Laboratori Nazionali Gran Sasso a L’Aquila, il Dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari, l’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Associazione Ideas sempre di Cagliari, nonché i siti di Sos Enattos a Lula (NU), individuato per la futura realizzazione dell’Einstein Telescope, e il Sardinia Radio Telescope a San Basilio (CA).

L’obiettivo in generale, dunque, è sicuramente quello di abitare degli spazi di discussione e di speculazione sull’immagine contemporanea e sui processi percettivi di quello che ci piace definire “reale”, includendo in esso anche le componenti ignote o ancora poco conosciute. Ci piace farlo con la fotografia e l’immagine contemporanea, provando ad attivare tutte quelle strategie di messa in discussione e crisi di quegli elementi costitutivi della rappresentazione stessa, evidenziandone le potenzialità e i limiti. Da quando Steyerl e tanti altri hanno iniziato a riflettere sul valore di verità e incertezza nel genere documentario, si sono sperti ampi margini di confronto e comprensione dei fenomeni. Con il senno di poi, questi esiti ci fanno pensare che, nonostante a ogni piè sospinto ci si affanni a dichiarare la fotografia come cosa superata, oggigiorno non possiamo più fare a meno di essa. Per quanto il nostro processo sia stato sperimentale, di ricerca, dichiaratamente orientato da una concezione della fotografia come media espanso e in perenne trasformazione, gli esiti formali e concettuali sono profondamente radicati in una grande e bellissima storia dell’immagine.

FA: Nel dettaglio come si sono articolate le collaborazioni degli artisti presso le istituzioni scientifiche che hai citato? Che forma ha assunto questo confronto ravvicinato?

GP: La fase di ricerca è stata realizzata con due periodi di residenza per gli artisti: la prima al Gran Sasso Science Institute (GSSI), scuola superiore universitaria a ordinamento speciale e centro internazionale di ricerca di eccellenza nell’ambito della Fisica, della Matematica, della Computer Science e delle Scienze Sociali, tra gennaio e febbraio 2025. Un secondo periodo di residenza è stato realizzato in Sardegna a maggio 2025 con visite al sito di Sos Enattos, quello di San Basilio e la Facoltà di Fisica dell’Università degli Studi di Cagliari. Nello specifico, l’area intorno al sito minierario di Sos Enattos, che si trova nell’agro di Lula, in provincia di Nuoro, è stata individuata come zona ideale per la realizzazione dell’Einstein Telescope (ET), una grande infrastruttura per la rivelazione di onde gravitazionali di terza generazione. Tale ambizioso progetto permetterà di osservare, per la prima volta in assoluto, le onde gravitazionali provenienti dall’epoca della “radiazione cosmica di fondo” e consentirà di trovare risposte nell’ambito della cosmologia e della fisica fondamentale, realizzando osservazioni al momento impossibili. Nel territorio del comune di San Basilio, in provincia di Cagliari, invece, è situato il Sardinia Radio Telescope (abbreviato in SRT), il radiotelescopio tecnologicamente più avanzato della penisola italiana, nonché quello di maggiori dimensioni (con un diametro di poco inferiore ai 70 metri) che, insieme agli stabilimenti di Medicina (BO) e di Noto (SR), costituisce i punti di osservazione gestiti dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). L’attività de Sardinia Radio Telescope è dedicata maggiormente – cioè per quasi l’80% del tempo – alla ricerca scientifica, mentre per la parte rimanente svolge funzioni di controllo delle missioni automatiche di esplorazione spaziale e dei satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra. Queste esperienze sono state facilitate dall’intermediazione in loco dell’Associazione Ideas, associazione che opera nel campo della didattica e della divulgazione scientifica con l’obiettivo di rendere la scienza più accessibile a tutti. Durante le residenze gli artisti hanno incontrato numerosi ricercatori operanti nell’ambito della cosmologia, dell’astrofisica e della fisica, intrattenendo incontri one to one durante i quali sono state realizzate interviste e scambi di conoscenza, creando uno dialogo diretto tra le discipline scientifiche e quelle artistiche. Tali incontri hanno permesso ad ogni artista di incontrare più scienziati, ricercatori e dottorandi, e di individuare all’interno di tali contatti dei referenti interni con i quali proseguire gli scambi in forma di corrispondenza online nelle settimane successive. Gli scambi tra singoli, poi, sono stati accompagnati da momenti di discussione collettiva e confronto di gruppo, conviviali e aperti a plurime ibridazioni di contenuti e approcci. Unitamente a tale tipologia di scambi, sono stati organizzati due eventi pubblici nelle sedi del GSSI e del Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Cagliari, situato alla Cittadella universitaria di Monserrato che hanno considerato l’intervento di numerosi relatori che hanno contribuito al processo di produzione di conoscenza collettiva attraverso più interazioni e condivisione di contenuti. Diversi accademici e ricercatori, infatti, hanno presentato pubblicamente studi e ricerche realizzate nell’ambito dei propri percorsi professionali e relative alla tematica della Materia ed Energia Oscura, per poi aprire un dibattito con gli artisti sul tema. Tra questi, membri di GSSI e Laboratori Nazionali del Gran Sasso, docenti di UniCa e dell’Istituto Nazionale per la Fisica Nucleare, sezione di Cagliari, prof. Giuseppe Bozzi e prof. Alessandro Riggio, insieme con Robert Panai, della Società Astrofisica Turritana.

FA: Qual è stato il tuo approccio curatoriale in questo progetto? Quanto è importante per un curatore oggi saper connettere mondi apparentemente lontani, come le arti visive e le discipline scientifiche?

GP: Sebbene l’oggetto di indagine sia sicuramente complesso – anzi, più che complesso, a tal punto che anche per i ricercatori è argomento di forte discussione – l’approccio curatoriale è stato lo stesso di tanti altri progetti: apertura, metodo, curiosità, studio, ricerca, ancora studio e poi collaborazione, costruzione collettiva di conoscenza e dubbio perenne. Non credo molto nei progetti costruiti a priori cercando di verificare delle teorie – più o meno adeguatamente – con il lavoro degli artisti. Lavoriamo nella contemporaneità dei fenomeni e, in questo quadro, cerchiamo di orientarci come comunità, mettendo a disposizione la nostra prospettiva sulle cose e – contestualmente – aprendoci alle conoscenze che riusciamo ad acquisire. Grande spazio alla meraviglia e alla frustrazione. Allo stesso tempo, credo sia abbastanza inusuale incappare in tematiche di cui si conosce tutto. Se ci pensiamo bene, anche l’argomento che padroneggiamo meglio può essere comunque sondato con maggior profondità in qualsiasi istante, trovando nuove vibrazioni che risuonano gradualmente sempre più familiari. Il rapporto costante con gli esperti e con gli artisti è stato fondamentale in questo senso per imbastire una modalità di indagine che considera il tentativo come strumento fondamentale. Mutuando questa strategia dall’ambito accademico, la speculazione intellettuale sulla possibilità di rappresentare i fenomeni era presente anche in diverse letture che stavo compiendo in questi mesi e che mi ha permesso di sentire questa impostazione molto familiare nel corso di tutta l’intera esperienza.

FA: Ci puoi parlare delle opere esposte in mostra? Quali obiettivi e modalità operative connotano il lavoro di ciascun artista e quali sono gli aspetti che invece li accomunano?

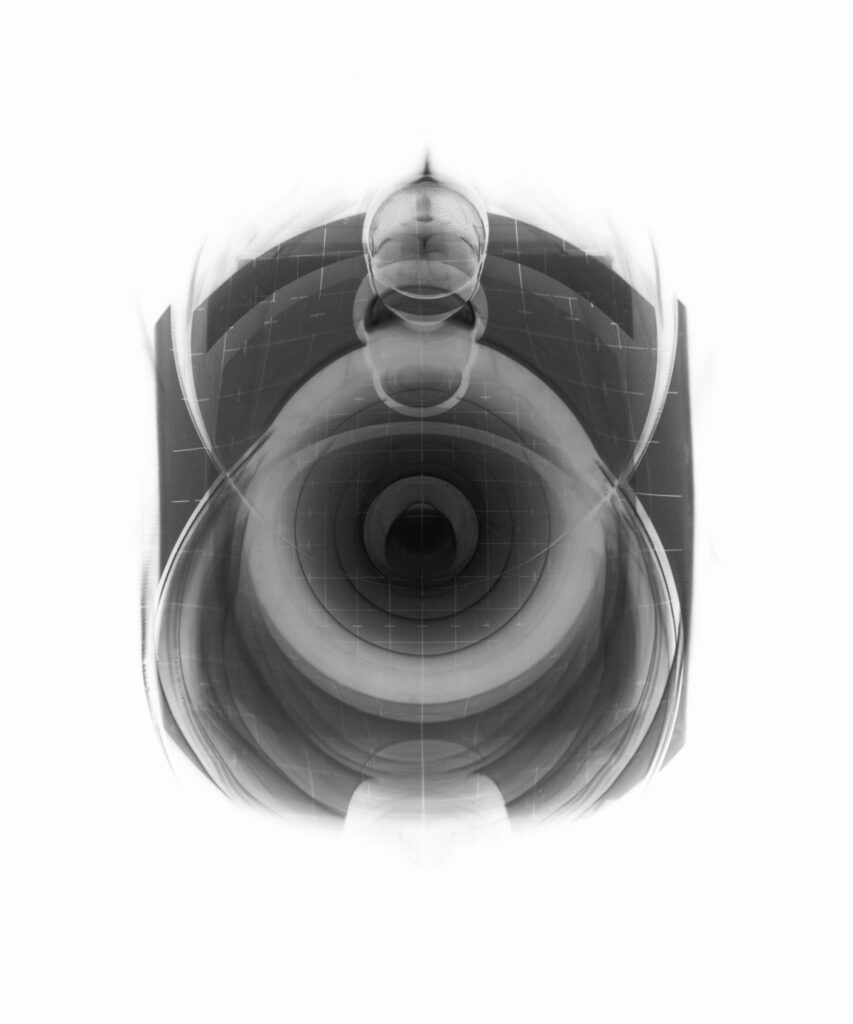

Fabio Barile ha realizzato una serie di tentativi di rappresentazione dell’invisibile mediati dalle sue esperienze dirette su materiali o apparecchi fotografici che, lavorando sulla forma, alterano la percezione iniziale degli oggetti. In questo modo, forza la concezione di visione come atto fallimentare e instabile. L’osservazione e alterazione dei propri strumenti di lavoro portano Barile ad immortalare i risultati di un’ambiziosa quanto ironica sfida intellettuale nella decostruzione dei saperi, durante la quale – per esempio – il banco ottico dell’artista viene smontato e rimontato più volte, dando vita a una serie infinita di oggetti precari e non funzionanti. Con una serie di fotogrammi, inoltre, l’artista ragiona sulle modalità di percezione delle cose, deformando lo spazio fisico della rappresentazione e illustrato diverse possibilità formali di visualizzazione. Completa l’installazione una sequenza di immagini di mani che indicano un oggetto a noi prossimo che, per quanto vicino, rimane sempre fuori dallo spazio della scena e non viene rivelato dallo sguardo, amplificando così la sensazione di incertezza del nostro vedere la realtà.

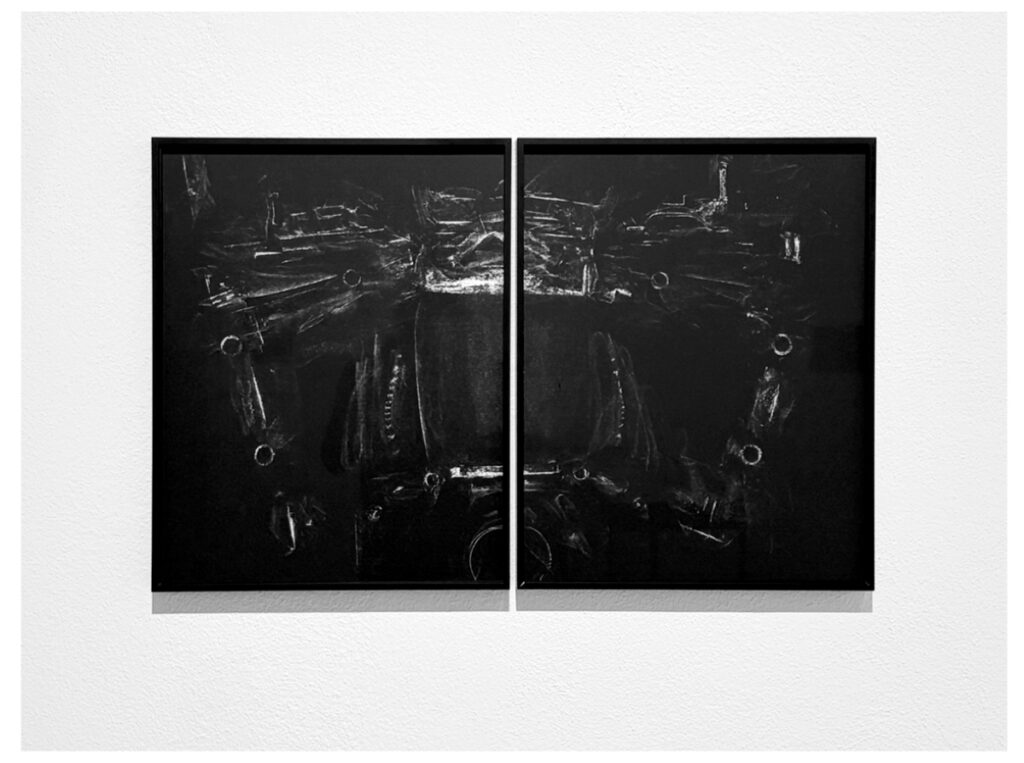

Le opere di Ezio D’Agostino, invece, focalizzano la differenza di rappresentazione visiva dei fenomeni tra la fotografia e la ricerca scientifica, accomunate entrambe in partenza da una sorta di desiderio di visualizzazione degli eventi e dal ruolo interattivo e beffardo del caso. Dopo una meticolosa catalogazione delle modalità esistenti in letteratura, l’autore ribalta il proprio punto di vista sul processo e agisce in camera oscura operando in una dimensione di scarso controllo dell’ambiente di lavoro: opera con luce diffusa invece che al buio, innesta dei cristalli nel corpo macchina e stimola degli effetti e delle reazioni di energia sul materiale fotosensibile. Gli esiti sembrano esercizi che richiamano tanto la storia della fotografia sperimentale italiana degli anni Trenta e del Surrealismo, quanto la corrente concettuale degli anni Settanta, esaltando il potenziale di verifica del materiale fotografico in forme sempre nuove, la ripetizione come tentativo di disattendere il risultato ultimo della propria ricerca, la meccanica per enfatizzare decisione e idea.

Con assemblaggi di carta fotografica, metallo e vetro inciso al laser o fumé, l’intervento di Luca Spano presenta due installazioni che documentano la presenza di fenomeni reali in esperimenti o simulazioni scientifiche che, a loro volta, non certificano l’esistenza della materia oscura. Nella prima, l’autore prende spunto dalle immagini derivanti dall’esperimento CYGNO, un progetto guidato dal GSSI – LNGS per lo sviluppo di una camera a proiezione temporale di alta precisione idonea alla registrazione di eventi rari (chiamata TPC). Le forme riportate su di esse vengono trasferite dall’autore su carta fotosensibile in camera oscura e, successivamente, sovrapposte a vetri che riportano frammenti di conversazioni avute con i ricercatori nei mesi scorsi. In questo modo, Spano costruisce un immaginario visuale inedito – ad oggi inesistente anche in ambito scientifico – per spiegare il fenomeno della Materia Oscura. Nel secondo nucleo, installato a pavimento, le forme scaturiscono dalla scomposizione di grafici quantitativi e diagrammi, rivelando la non-esaustività di ogni forma di conoscenza e avanzando delle ipotesi enigmatiche sulla rappresentazione del reale.

Cover: Fabio Barile, How to unknow__ #04, 2025