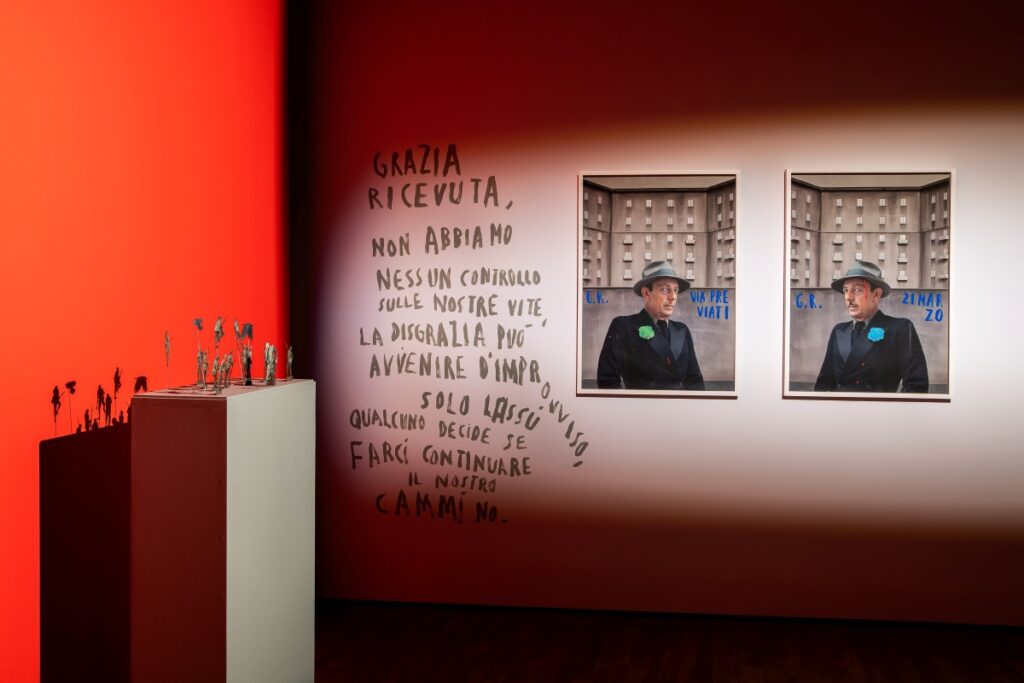

L’oca gigante e altre meraviglie: un titolo immaginifico, che sarebbe perfetto per un libro di racconti per bambini, correda la mostra di Paolo Ventura (Milano, 1968) presso Fondazione Ago, negli spazi di Palazzo Santa Margherita (aperta fino all’8 febbraio 2026). Effettivamente un’oca gigante compare in una delle fotografie appese alle pareti, nell’atto di planare minacciosa sopra un malcapitato. L’opera è frutto di uno dei tanti, piccoli set fotografici ambientati in teatrini brulicanti di personaggi che sono in realtà tanti alter ego dell’artista o dei membri della sua famiglia, oppure, in una fase precedente, delle marionette costruite appositamente. Ventura fotografa se stesso e gli altri in costumi di scena mentre si atteggiano in varie pose e ricompone insieme queste fotografie in scene più ampie, oppure produce e veste dei piccoli pupazzi, li colloca in articolati diorama costruiti con le proprie mani e riadopera nuovamente la macchina fotografica per catturare delle inquadrature di queste città in miniatura, giocando con le luci di studio per dare atmosfera. La prima opera presente in mostra è una rappresentazione di grande formato di una trincea della Prima guerra mondiale, gremita di soldati che, in quanto mostrati prevalentemente di spalle, celano la loro identità di sosia dell’artista. Accanto, si incontra la prima di una serie di scritte tracciate a mano sui muri dallo stesso Ventura, il quale ha avuto un ruolo attivo nell’allestimento accanto alle curatrici Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana, avendo tracciato con la sua caratteristica calligrafia il titolo, qualche indicazione sulle serie esposte e le indicazioni di percorso. Continuando a seguire in senso orario la sequenza di opere appese alle pareti, ecco che si incontra una serie di opere che mostrano come Ventura in alcuni casi intervenga sulla stampa fotografica mediante ulteriori aggiunte pittoriche o a collage; si tratta di opere che si rifanno ai dipinti popolari presenti in tante chiese (in particolare, lui si è ispirato a quelli presenti nel Santuario della Consolata di Torino) perché offerti come ex-voto dai fedeli a seguito di una grazia ricevuta, ma le sue alludono ad episodi assurdi o incredibili: un uomo che, come Giona, è stato inghiottito e poi risputato da un pesce, oppure un marinaio salvato da una sirena. Due autoritratti à pendant alludono al tema del doppio, che è centrale nella produzione di Ventura, avendo lui un fratello gemello (Andrea Ventura, anche lui artista): “Sono cresciuto guardandomi; è stato come passare l’infanzia con uno specchio in mano” – ha commentato l’artista il giorno della presentazione – “Mi ha anche causato sofferenza, perché venivo sempre scambiato per un mio sosia, non avevo una mia identità. D’altra parte, ti abitui a guardarti. In qualche modo quando mi rappresento non sono io, non mi vedo così. Mi piace il fatto di essere qualcun altro, e dunque finalmente qualcuno”.

Ventura ha anche raccontato come siano state le storie della nonna materna, proveniente dalle campagne del Feltrino dove c’è una forte tradizione orale di racconti, a plasmare profondamente il suo immaginario nella concezione dei diorami. Questa pratica è documentata in mostra da molti scatti dei primi anni 2000, legati a diverse serie prodotte in quel periodo (come War Souvenir, ambientata in una Modena immaginaria che mostra i segni di un bombardamento) ma inizialmente scartati, che vengono qui presentati per la prima volta. Sono foto fatte in modo semplice, perché all’epoca non usava ancora attrezzature professionali, ma piene di dettagli. Le curatrici hanno pensato che nei suoi scatti si celino spunti narrativi sospesi e ambigui. Nelle buie strade cittadine si aggirano dei pagliacci: forse è arrivato un circo in città? Forse sono gli unici abitanti rimasti in un luogo semi-abbandonato? In una di queste istantanee si sta consumando un delitto, di cui non è dato conoscere le motivazioni. Ogni immagine è un racconto a sé, ma mescolando le sequenze originali si induce spontaneamente nel visitatore l’impulso a metterle in correlazione le une con le altre, complice il fatto che, anche per i mezzi limitati che l’artista aveva all’epoca, le stesse marionette ritornano in ruoli diversi da uno scatto all’altro. Una seconda parte della mostra trova collocazione al piano superiore, negli ambienti del Museo della Figurina, con le cui collezioni l’artista è stato invitato a dialogare, selezionando figurine storiche che presentano temi a lui cari: la guerra, il circo e le maschere, l’ibrido. Le composizioni giocano su parallelismi iconografici evidenti con le sue fotografie, per quanto risolti in chiave differente – le figurine sono più patinate e leziose, o umoristiche, mentre le opere di Ventura parlano, pur nell’artificio da set cinematografico, delle crudezze della guerra. “Accostare questi due mezzi espressivi ha messo in luce una comune estetica del frammento” – commentano le curatrici – “le figurine, come le sue opere, possono far parte di una serie comune, o raccontare storie diverse in base a come vengono mescolate e accostate. Obbligano a prendere una pausa per osservarle, in un mondo connotato da una velocità estrema in cui tutto si consuma”. Qui è esposta anche una selezione dalla collezione di “oggetti inutili” posseduta dall’artista, oggetti di uso quotidiano e curiosi, in grado di accendere la fantasia; poveri, ma preziosi per chi li ha posseduti. “Collezionare in questo senso non significa solo accumulare e possedere, ma conservare la memoria e dunque la capacità di rielaborare delle storie”, concludono Chiara Dall’Olio e Francesca Fontana. Dunque altri dispositivi attivatori di narrazioni, di “meraviglie”.

Cover: Paolo Ventura, Archivio ritrovato #58, 2005-2007, Stampa inkjet, 41 x 52 cm | © Paolo Ventura