La Collezione Anatomica Paolo Gorini ospita la mostra fotografica Magic and Loss di Enrico Bedolo. Il progetto espositivo è inserito nel Circuito OFF del Festival della Fotografia Etica di Lodi (fino al 26 ottobre) https://www.festivaldellafotografiaetica.it/mostre-off-2025/. Una conversazione tra l’autore e Aurelio Andrighetto sul rapporto tra lo sguardo fotografico e i corpi pietrificati della collezione anatomica porta l’attenzione sul riposizionamento dell’umano in rapporto a ciò che non lo è e al non-vivente.

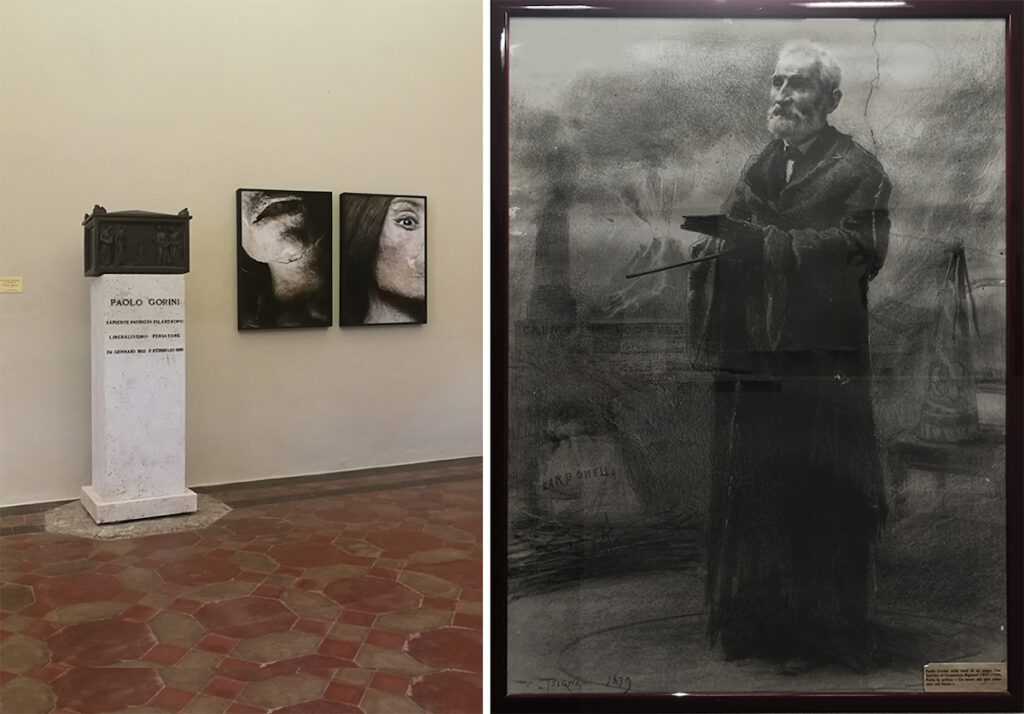

AA – Tra il 1842 e il 1881 Paolo Gorini sperimenta la mineralizzazione dei cadaveri iniettando acido solforico e cloruro di calcio attraverso le arterie femorali. Gorini e Efisio Marini furono i due più noti pietrificatori del XIX secolo, entrambi studiosi di geologia e interessati a sperimentare in laboratorio un processo che ritenevano analogo a quello che presiede alla formazione dei fossili. L’orrore provato da Gorini per la decomposizione dei corpi lo spinse a trovare anche altre soluzioni. A tale scopo mise a punto un prototipo di forno crematorio realizzato a Lodi nel 1874. Un ritratto di Gorini in veste di mago che officia un rito massonico, eseguito con la tecnica a carboncino da Vespasiano Bignami, reca un gioco di parole che lega l’invenzione del forno crematorio al nome della città: “crematorio lodevole”. Cremazione e pietrificazione sono le due tecniche utilizzate da Gorini per sottrarre i corpi alla putrefazione.

Il tuo lavoro sembra portare l’attenzione sulla relazione tra i processi chimici di conservazione e pietrificazione del corpo umano e la chimica fotografica, con la quale si fissa e conserva un’immagine. Alcuni studi hanno anche evidenziato l’aspetto necrotico che lega la fotografia allo sfruttamento delle risorse minerarie e alle scorie inquinanti.

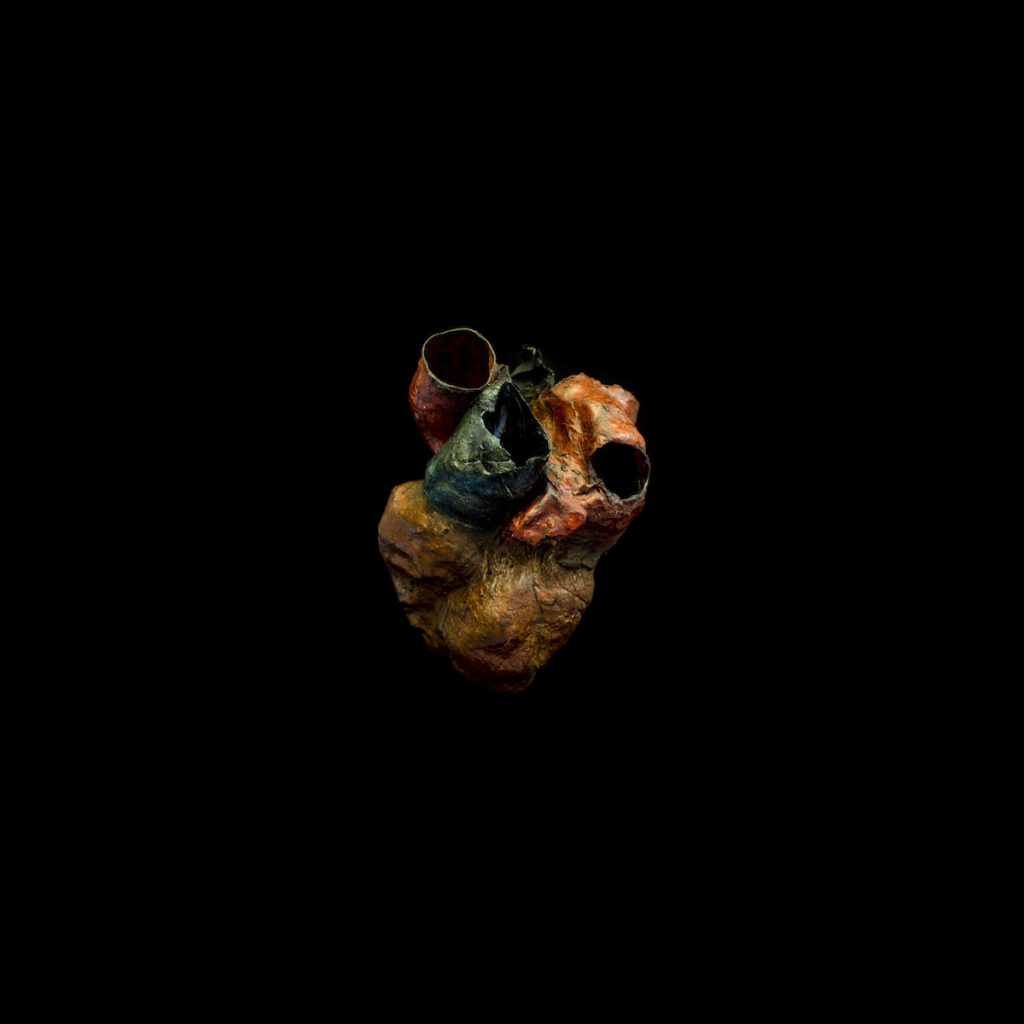

EB – Credo che la questione della mineralizzazione del corpo e della sua conservazione chimica abbia una prossimità sorprendente con la fotografia, che a sua volta è una forma di fissazione minerale della vita. Le tecniche di pietrificazioneottocentesche cercano di arrestare il tempo e di dare durata a ciò che per sua natura è destinato a decomporsi. La fotografia, analogamente, utilizza minerali fotosensibili come l’argento, per arrestare la luce e trattenerla in un’immagine, cioè per dare consistenza a ciò che altrimenti sfuggirebbe. Ma se la medicina e la chimica ottocentesca operavano direttamente sul corpo morto, la fotografia lavora sul corpo come immagine. In questo senso, i due ambiti si rispecchiano, conservare un cadavere e conservare un’immagine sono azioni parallele che partono dalla stessa pulsione, cioè il tentativo di sottrarre qualcosa al dissolvimento. In Magic and Loss ho cercato di mostrare che ogni fotografia è insieme incanto e caduta, magia e consumo, memoria e inquinamento.

AA – La pietrificazione del corpo suggerisce una circolarità tra mondo umano e minerale, che la critica agli effetti devastanti dell’Antropocene considera un aspetto dell’improcrastinabile rinegoziazione delle relazioni tra umani, non-umani e non-viventi. Riferendosi al suo libro Sull’origine delle montagne e dei vulcani, pubblicato a Lodi nel 1851, Gorini ricorda: «Questo libro, che poneva i fondamenti di una nuova scienza e rivelava rapporti non sospettati fra i minerali, i vegetali e gli animali, destò nel pubblico un vivo interesse». Il progetto espositivo Magic and Loss ha anche lo scopo di invitare a riflettere su questo riposizionamento dell’umano in rapporto a ciò che non lo è e al non-vivente?

EB -Sì. La pietrificazione del corpo dischiude una riflessione sulla porosità dei confini tra umano, non-umano e non-vivente. L’accostamento al minerale introduce una circolarità in cui l’umano non è più centro né misura unica del vivente. La mostra invita a immaginare nuove relazioni tra forme di vita e materia inerte, spostando l’accento dall’idea di dominio e sfruttamento a quella di interdipendenza e coesistenza.

AA – Torno alla pietrificazione da un altro punto di vista: quello dall’alto e in diagonale di alcune tue inquadrature. Immagino che tu abbia usato una scala, come fece anche Auguste Rodin per verificare i volumi delle sue sculture. Nel corso di una conversazione con Henri-Charles-Étienne Dujardin-Beaumetz, Rodin spiega quale sia lo sguardo che lo scultore dovrebbe adottare: «L’importante è guardare i profili dal di sopra e dal di sotto, dall’alto e dal basso, […] cioè rendersi conto dello spessore del corpo umano». Le tue riprese dall’alto conferiscono alle preparazioni anatomiche un aspetto scultoreo, che concorre a pietrificare i corpi. A parere di Gorini «la salma veniva convertita in una statua più vera e più naturale di quella che ogni insigne artista avesse potuto scolpire». Mi piace pensare che nelle tue inquadrature dall’alto lo sguardo fotografico incontri quello scultoreo nel senso indicato da Rodin, ma seguendo una via aperta da Adolf von Hildebrand e da Heinrich Wölfflin, che rivolgevano alla scultura uno sguardo formato già in origine sulla fotografia.

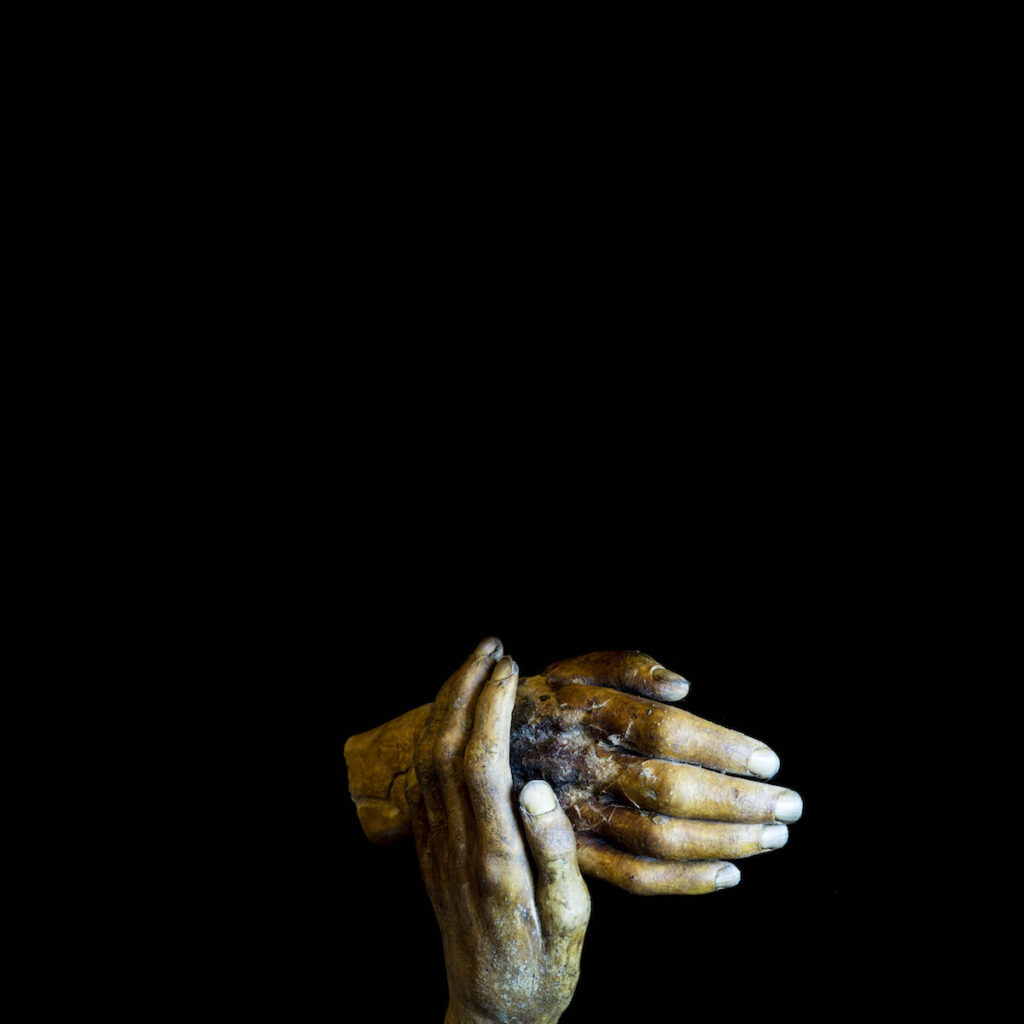

EB – Non sono salito su una scala e non ho adottato lo sguardo dall’alto o distante a cui accenna Rodin. La vicinanza con i corpi è stata tattile: ho avuto la possibilità di estrarre le teste dei preparati anatomici dalle teche, stabilendo una relazione diretta con i loro volti. Inoltre, fotografando i preparati all’interno del museo, ho potuto osservare la loro relazione con l’ambiente. Questo processo mi ha permesso di percepire la pietrificazione non come distacco scultoreo, ma come incontro diretto, corporeo, con i soggetti.

AA – Oops… My bad! Dobbiamo perciò considerare le tue fotografie come un dispositivo aptico, che restituisce attraverso la vista un’esperienza tattile (la percezione aptica è quella dell’occhio che ‘tasta’ l’oggetto a distanza)?

EB – Direi che sì, la dimensione aptica attraversa il mio lavoro, ma non come un principio metodico o un’adesione teorica, bensì un modo naturale di stare davanti alle cose. Molti dei corpi pietrificati da Gorini non venivano reclamati, perché appartenevano a persone vissute ai margini della società, dimenticate o ignorate. Avvicinandomi a questi corpi, cerco di far emergere ciò che in vita non è stato riconosciuto, ogni fotografia è un atto di cura, un modo per restituire loro dignità e bellezza.

Cover: Enrico Bedolo, Magic and Loss #10 DITTICO, 2025