Le migliaia di volpi che a Berlino vivono nei parchi, nei cimiteri e anche nei giardini privati da molte generazioni, sono state assunte dalla curatrice Zasha Colah e dalla sua assistente Valentina Viviani come animali-totem della 13th Berlin Biennale (fino al 14 settembre 2025). L’atteggiamento furtivo e fugace dell’animale è anche quello dei collettivi, degli attivisti e degli artisti che operano in contesti politici autoritari. Le loro opere sono concepite come gesti di resistenza nei confronti di sistemi legali ingiusti e oppressivi.

Nel 1977 il gruppo polacco Achademia Ruchu organizzò un’azione in cui i suoi componenti finsero d’inciampare davanti al quartier generale del Partito Comunista a Varsavia. Il video Potkniecie (Inciampo) proiettato al primo piano del KW Institute for Contemporary Art documenta l’azione.

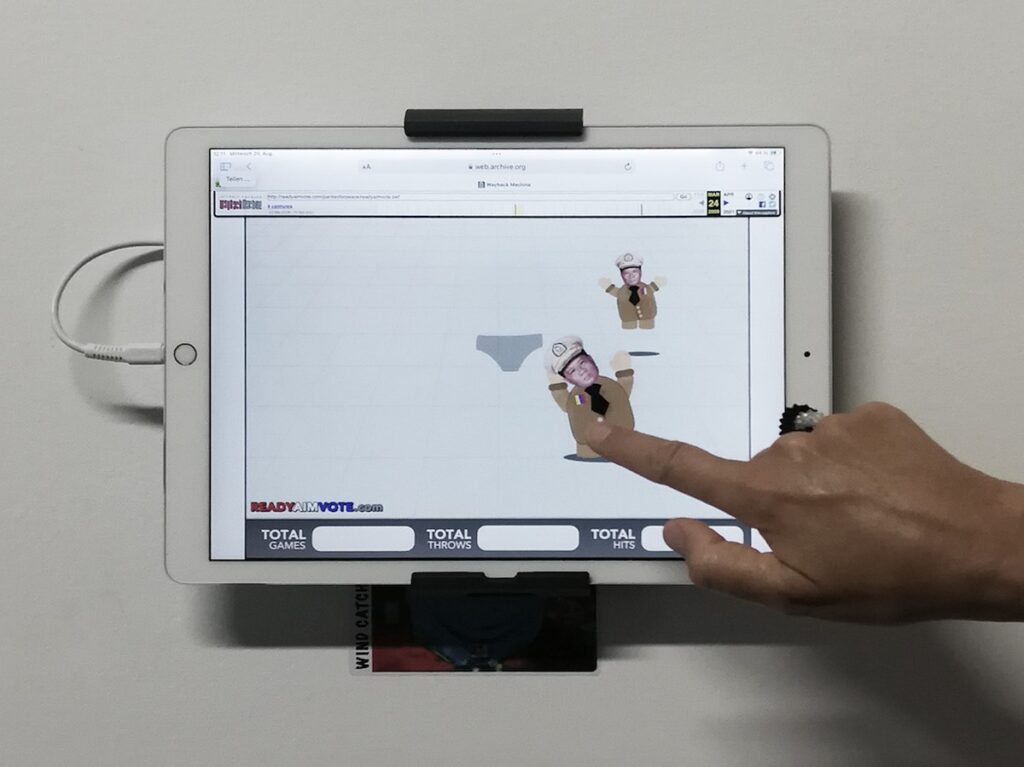

L’aspetto ironico contraddistingue molte delle opere esposte, tra le quali il videogioco Panties for Peace del collettivo transnazionale di attivisti Lanna Action for Burma Committee, che rievoca una singolare azione di protesta contro le violazioni dei diritti umani in Myanmar, un Paese governato da una giunta militare particolarmente repressiva nei confronti delle donne. Attraverso le ambasciate birmane in vari paesi, tra il 2007 e il 2010, gli attivisti hanno inviato ai componenti della giunta militare pacchi contenenti mutande femminili. Una provocazione basata sulla superstizione secondo la quale il contatto con i sarong (fascia di stoffa drappeggiata intorno alla vita), o la biancheria intima femminile comprometterebbe il potere e l’onore maschile (hpoun). La curatrice della mostra ha dedicato il suo dottorato di ricerca alle illegalità e alle pratiche meta-espositive in Indo-Myanmar dagli anni’80.

L’intero quarto piano del KW è occupato da un’installazione con la quale l’artista birmano Sawangwongse Yawnghwe invita a riflettere sulla “militarizzazione dell’arte”, ovvero sul fatto che le committenze museali, le biennali e le altre manifestazioni artistiche internazionali intercettano inevitabilmente un sistema economico legato all’industria militare. Secondo l’artista ogni manifestazione artistica internazionale sarebbe un esercizio di soft-power.

Non sempre l’esercizio del potere è soft. La performance di Hjein Lin, documentata dal video The Fly (Paris) del 2008, è una risposta alla violenza, elaborata in forma performativa nel corso della sua prigionia in Myanmar.

I disegni floreali, realizzati dagli artisti in esilio o in clandestinità, testimoniano l’urgenza di continuare a lavorare, conferendo alla pratica del disegno una forma privata di resistenza. Alle opere grafiche ne sono accostate alcune realizzate con altre tecniche, tra le quali una fotografia di Steve McQueen, che rappresenta un vegetale di Grenada, isola caraibica colonizzata dai Francesi nel XVII secolo. I colonizzatori estinsero la popolazione indigena, sostituendola con schiavi provenienti dall’Africa.

Lo sfruttamento criminale delle minoranze indigene e del territorio è un tema ricorrente. La videoinstallazione interattiva Liberate Mars usa l’assurdo come strumento di critica sociale ‘inviando’ su Marte i visitatori per mezzo di una camera a circuito chiuso. L’opera, realizzata dal gruppo Etcétera, ha lo scopo di contrastare lo sfruttamento del territorio nel cosiddetto ‘Triangolo del Litio’ tra Argentina, Bolivia e Cile con una mobilitazione promossa dalla campagna intergalattica Liberate Mars.

Meno diretta e più complessa è l’opera The Stairway con la quale Margherita Moscardini collega i due livelli del piano terra del KW: una scala realizzata assemblando 572 pietre, ognuna delle quali concepita come singola scultura. Numerate in maniera da corrispondere al certificato di autenticità, sono state donate ad organizzazioni extraterritoriali, sovranazionali e apolidi alle quali è stato poi chiesto un atto di rinuncia volontaria alla proprietà. Le pietre ora non appartengono più a nessuno se non l’una all’altra. Dalle riproduzioni fotografiche, che corredano i documenti di autenticità, esposti insieme alle 572 pietre, si deduce che ognuna di queste evoca l’archetipo dell’erma e della stele, della pietra squadrata conficcata verticalmente nel suolo.

La storica dell’arte Paola Mola ha dedicato uno studio alle pietre conficcata verticalmente nel suolo allo scopo di segnare i luoghi dove è accaduto qualcosa che doveva essere ricordato, o il sacro si era manifestato. Il riferimento di Moscardini all’insieme di norme e accordi che regolano i diritti di proprietà, accesso e culto per le diverse comunità religiose ai luoghi santi di Hebron, Gerusalemme e Betlemme indica anche il rapporto che l’esperienza di luogo (diversa da quella fisico-geometrica di spazio) ha con il sacro inteso in senso antropologico, ma in un’epoca in cui i luoghi intesi in questo senso non esistono più, la scultura diventa soprammobile, decoro da salotto. «Nelle Esposizioni Universali di Londra o Parigi […] le opere di scultura si affastellano come le statuine dei David e delle Pietà sui banchi degli ambulanti davanti a San Pietro. Veneri declassate, Flore, Frine e ammiccanti Derelitte, tutte bianche tra le kenzie, sembrano di zucchero filato. Sradicata dal suo luogo la scultura va a spasso dalle esposizioni ai salotti, e quando è troppo ingombrante aspetta fuori, sulle facciate delle case» (Paola Mola, Scultura e Antiscultura alle Origini del Novecento. I casi Wildt e Medardo Rosso, Accademia Belle Arti Macerata, 1994, p. 15). Charles Baudelaire notava con acume che la scultura era diventata un’arte complementare, suggerendo allo scultore di smettere «d’intagliare abilmente immagini portatili [perché la scultura era] diventata un’arte da salotto o da camera da letto» (Charles Baudelaire, Scritti sull’arte, Einaudi, 1981, pp. 115-116). In risposta a questa perdita della funzione di segnare un luogo, Mola sviluppa l’idea che la scultura debba giungere a incorporarlo e custodirlo in sé come opera portatile. Moscardini si chiede: «Potrebbe una scultura essere uno spazio che si sottrae alla sovranità dello Stato, di cui occupa fisicamente il territorio?». Mettendo in discussione il rapporto tra luogo e sovranità nazionale con la sua opera portatile composta da 572 piccoli monoliti, l’artista interroga la scultura e il suo rapporto con l’esperienza di luogo.

Il KW Institute for Contemporary Art ospita molte altre opere e altre ancora sono esposte al piano terra del Sophiensæle, un luogo di produzione indipendente per il teatro e le arti performative a Berlino, dove l’opera Berlin Piece for Voice and Tap Dance (2025) di Luzie Meyer lascia intravedere una forma diversa di resistenza. I suoni emessi da un Tip-Tap eseguito su una tavola di legno forniscono la base ritmica per la composizione di un testo poetico. L’artista trasforma le sue annotazioni critiche sul presente in sound-poetry attraverso ripetizioni, rime, omofonie e allitterazioni. Dal ritmo musicale affiorano delle parole o delle brevi frasi il cui senso sembra oracolare. Alla resistenza nei confronti dei sistemi che opprimono e marginalizzano le culture subalterne, Berlin Piece for Voice and Tap Dance aggiunge la resistenza dell’opera, che difende la sua opacità, la sua enigmaticità.

Nella premessa Zasha Colah spiega che il progetto espositivo si pone due obiettivi: superare il concetto di minoranza e «resistere a qualsiasi decisione a priori su cosa sia un’opera d’arte, dove possa svolgersi e in quali condizioni, affidandosi invece alle sue opacità, alla sua illeggibilità e prendendo il nostro analfabetismo come punto di partenza, anche per opere d’arte che nascono da immaginari familiari». Questo concetto è ribadito in un’altra sede espositiva, l’ex Palazzo di Giustizia di Lehrter Straße, con un richiamo a Marcel Duchamp: «L’orinatoio [di Duchamp] un tempo era considerato un’opera d’arte, ma la Biennale sostiene che l’atto di impedire alla polizia segreta di bruciare i documenti o l’atto di salvare un lago potrebbero essere la rivendicazione artistica dei nostri tempi». L’opacità dell’opera d’arte è quindi il gesto artistico, rispetto al quale potremmo essere “analfabeti”, ma lo è anche la sua enigmaticità. Bisogna rinunciare ad essere padroni dei propri pensieri nell’atto artistico.

Questo sembra suggerirlo l’installazione di Luzie Meyer e anche quella di Jane Jin Kaisen, ospitata nella sezione H3 dell’Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart. L’opera è dedicata alle donne tuffatrici (Haenyeo) che si lanciavano dagli scogli dell’isola vulcanica Jeju in Corea del Sud per raccogliere molluschi, polpi, alghe e altri cibi di mare, e alle locali divinità femminili Yongdeung Halmang e Seolmundae Halmang (Halmang è anche il termine usato nel linguaggio dell’isola per rivolgersi in modo rispettoso alle donne anziane). L’installazione è composta da un’opera tessile (Knots – Folds, 2025) e da quattro video: Halmang (2023), Core (2024), Wreckage(2024) e Portal (2024). In Portal le immagini dell’isola vulcanica e quelle del mare che la circonda trapassano l’una nell’altra, con salti di scala nei piani sequenza che disorientano, rendendo estraneo e misterioso ciò che è familiare.

Il contrasto che scaturisce dal gioco tra il familiare e l’estraneo, che attraversa l’antropologia moderna interessando l’arte e la letteratura, «è costitutivo della condizione moderna della cultura», scrive l’antropologo James Clifford in I frutti puri impazziscono. Etnografia, letteratura e arte nel secolo XX (Bollati Boringhieri, Torino, 1993, p. 147). Clifford mette in rapporto la nascita dell’etnografia con lo spaesamento surrealista degli oggetti, che caratterizza anche il ready-made di Duchamp citato dalla curatrice. Il suo invito a «resistere a qualsiasi decisione a priori su cosa sia un’opera d’arte […] prendendo il nostro analfabetismo come punto di partenza, anche per opere d’arte che nascono da immaginari familiari», interpretato alla luce di questa relazione tra familiare ed estraneo, rivela il rapporto che il gesto artistico, inteso come forma di resistenza sociale e politica, potrebbe avere con la rinuncia ad essere padroni dei propri pensieri nell’atto artistico, nonché «a qualsiasi decisione a priori su cosa sia un’opera d’arte».

I frutti puri impazziscono è un saggio che proietta un fascio di luce radente sul concept della 13th Berlin Biennale ispirato alle mosse furtive del suo animale totemico (la volpe), trasferite ai gesti fugaci e illegali con i quali i collettivi, gli attivisti e gli artisti invitati alla Biennale si oppongono alla violenza legale.

Uno degli studi che fondano l’approccio critico (di matrice foucaultiana) agli ordinamenti legali e alla cultura come un insieme di discipline legate all’esercizio del potere coloniale su culture considerate subalterne è il saggio di Edward Said (Orientalism, Pantheon Books, New York, 1978). Egli considera la cultura occidentale come un corpo d’idee che il critico deve avversare. La coscienza critica deve sganciarsi dalla cultura dominante per assumere «una posizione antagonista schierata e responsabile», ma il modello oppositivo proposto da Said tradisce una contraddizione. Clifford nota che l’autore di Orientalism «scrive come un palestinese, ma non si basa su una identità o una cultura specificatamente palestinesi, attingendo ai poeti europei per dare espressione ai valori essenziali e alla filosofia francese per gli strumenti analitici. Critico radicale di una componente fondamentale della tradizione culturale occidentale, Said deriva la maggior parte dei suoi modelli da quella stessa tradizione» (p. 316).

Non esistono culture ‘pure’. L’identità di un gruppo sociale è un processo in divenire, discontinuo e inventivo, che comporta innesti e ibridazioni. È un processo basato sulla capacità di accogliere e integrare ciò che è estraneo, oltre che come elemento dissonante anche come elemento insidioso, quindi per nulla pacifico, che sposta, mette in moto, trasforma, imponendo la necessità di immaginare e inventare la forma di un rapporto.

La 13th Berlin Biennale invita a riflettere sull’ibridazione dei modelli culturali e sull’opacità dell’opera d’arte che resiste «a qualsiasi decisione a priori su cosa sia».