Di Aurelio Andrighetto con un contributo di Leyla Mahat —

Quando inizia l’arte contemporanea? Dallo scandalo provocato da Le déjeuner sur l’herbe dipinto da Èdouard Manet nel 1863, o dalla fondazione nel 1910 della Contemporary Art Society? Dalla data stabilita dalla National Gallery di Londra in accordo con la Tate, allo scopo di sanare una controversia sulle loro acquisizioni, o dalle neoavanguardie del secondo dopoguerra? Dal Neoclassicismo, come prevedono molti corsi universitari di arte contemporanea, o dalle Avanguardie? Secondo Jean-Luc Nancy l’orinatoio rovesciato firmato da Marcel Duchamp, con lo pseudonimo R. Mutt, segna l’inizio dell’arte contemporanea. Presentato con il titolo Fontana, appare per la prima volta nel 1917 in una fotografia di Alfred Stieglitz pubblicata in “The Blind Man”. Nel caso si voglia assegnare a Duchamp tale primato, è d’obbligo fare un passo indietro al 1882, quando lo scrittore ed editore Jules Lévy fonda le Arts Incohérents, un movimento culturale ed artistico la cui influenza sull’opera di Duchamp è stata dimostrata da un articolo di Philippe Roberts-Jones pubblicato nel 1958 sulla Gazette de Beaux-Arts, e definitivamente accertata dalla mostra Marcel Duchamp. La peinture même organizzata al Centre Pompidou nel 2014. L’arte contemporanea inizia quindi con le Arts Incohérents in Francia, le Art Zwanze in Belgio le Society of American Fakirs negli Stati Uniti e le Indisposizioni di Belle Arti in Italia? Medardo Rosso, che partecipa alla prima Indisposizione di Belle Arti del 1881, fa riferimento alla nozione di contemporaneo prefigurando una modalità espositiva: «E perché di tempo in tempo in quei diversi musei e i più nomati non si fanno delle esposizioni, avvicinando le opere di altri tempi, le più reputate, a quelle contemporanee, e d’oggi le più discusse?» (Chi largamente vede, largamente pensa – Ha il gesto, “L’Ambrosiano”, 12 gennaio 1926).

Per alcuni l’arte contemporanea è quella che aderisce al proprio tempo, come peraltro lascia intendere l’atto di fondazione della Contemporary Art Society. Non è questo il parere di Giorgio Agamben che, rielaborando il concetto di “unzeitgemäß” (“intempestivo”, “inattuale”) utilizzato da Friedrich Nietzsche nella sua critica allo storicismo, sostiene che è contemporaneo solo chi aderisce al proprio tempo attraverso una sfasatura.

Per quanto si possa essere piuttosto incerti se, quando e come inizi l’arte contemporanea, si conviene che questa sia un fenomeno culturale ed economico (per certi aspetti politico), che fermenta in Europa e viene esportato negli Stati Uniti, grazie anche a Duchamp che nel 1915, con il sostegno dei coniugi Walter e Louise Arensberg, forma un gruppo newyorkese per promuovere l’arte europea. Insieme a Man Ray e Katherine Dreier nel 1920 fonda anche la Société Anonyme. «Tutti questi gruppi contribuirono a creare uno stato d’animo comprensivo nei confronti dell’arte contemporanea europea. È dai loro sforzi che derivò l’atteggiamento risolutamente moderno dell’America d’oggi in materia d’arte», racconta Duchamp nel corso di una conversazione con James Johnson Sweeney, in un film realizzato nel 1955 per la N.B.C. da M. Robert D. Graff. Nel 1926 Duchamp cura anche una retrospettiva dell’opera di Constantin Brâncuși alla Brummer Gallery di New York, suscitando un dibattito su ciò che è arte e ciò che non lo è. Il pretesto è una scultura di Brâncuși (L’Oiseau dans l’espace) ferma alla dogana statunitense perché considerata un oggetto tecnologico su cui applicare il 40% di dazio.

Per mezzo della globalizzazione dei mercati l’arte contemporanea è penetrata in molte aree geografiche. Opere di Richard Serra, Anselm Kiefer, Bill Viola e di altri artisti del circuito internazionale dell’arte contemporanea sono incluse in una vasta collezione di opere raccolte dall’imprenditore e collezionista Nurlan Smagulov tra Kazakistan e Asia Centrale. Smagulov ha fondato l’Almaty Museum of Arts ubicato ad Almaty, la vecchia capitale del Kazakistan. Il museo privato inaugurerà il 12 settembre 2025 con la mostra Qonaqtar (a cura di Inga Lāce) dedicata al tema delle migrazioni e dell’ospitalità.

La collettiva sarà associata alla personale I understand everything (a cura di Gridthiya Gaweewon) dedicata all’artista kazaka Almagul Menlibayeva, le cui fotografie e videoinstallazioni raccontano la storia del Paese e della cultura nomadica, convertita in stanziale in età sovietica. L’artista utilizza i linguaggi dell’arte contemporanea per dare forma a quella che chiama «un’estetica nomade post-sovietica, del Kazakistan contemporaneo». La personale dedicata a Menlibayeva.

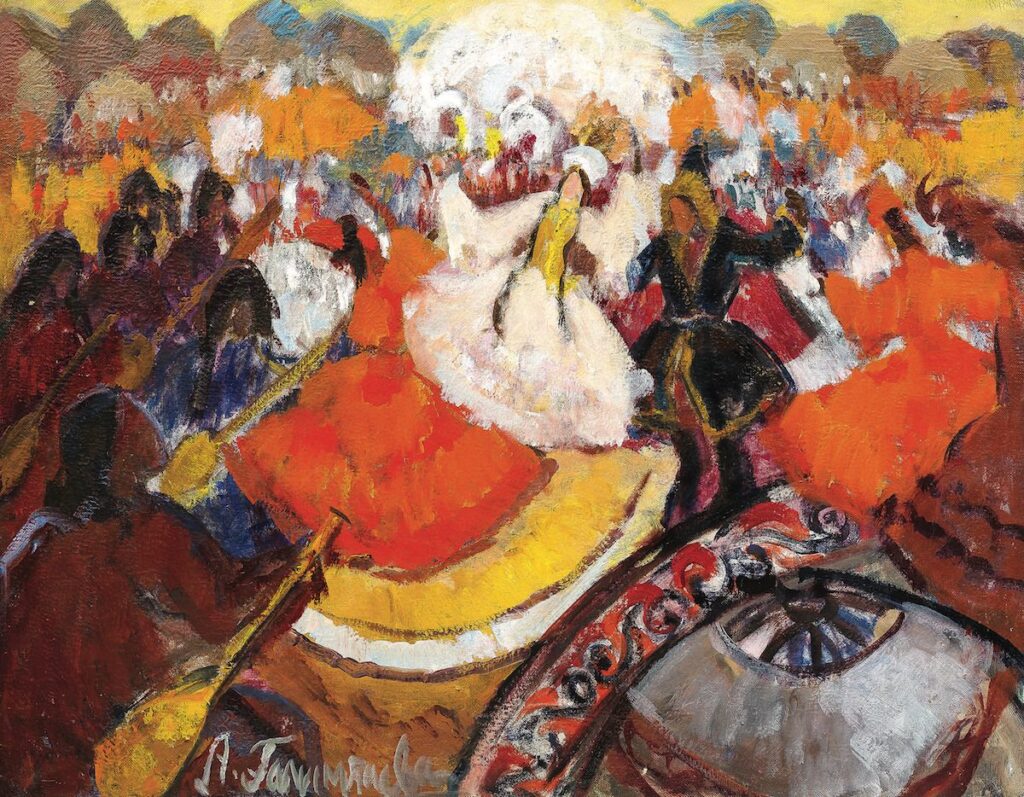

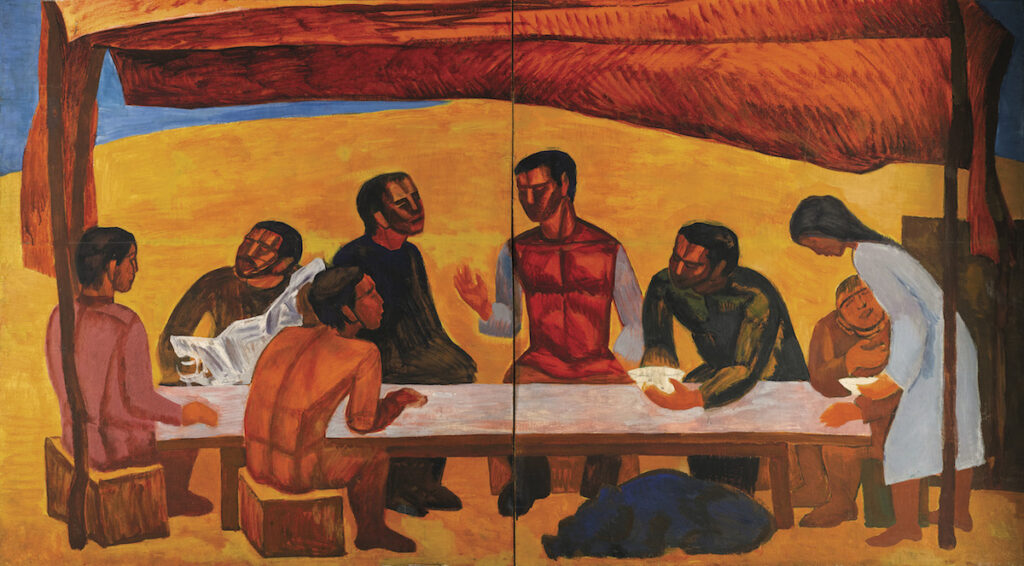

Il Direttore Artistico, Meruyert Kaliyeva e la Curatrice Capo, Inga Lāce dell’Almaty Museum of Arts intendono promuovere un dialogo intergenerazionale valorizzando gli artisti che «hanno gettato le basi dell’arte moderna nella regione e hanno coraggiosamente iniziato a porsi interrogativi sull’identità nazionale in un’epoca in cui tali indagini potevano portare alla persecuzione sotto il regime sovietico», tenendo conto della storia locale e di un futuro incerto. Il Kazakistan è alla ricerca di una identità e la collettiva Qonaqtar avrà lo scopo di mostrare al pubblico che esiste un linguaggio artistico nazionale. Anche se le opere esposte datano dagli anni ’40 ad oggi, a dominare saranno gli anni ’60. Due dipinti sono stati scelti come emblemi del progetto espositivo: La festa del contadino, opera realizzata nel 1965 da Aisha Galimbayeva, che celebra la vita nomade, e Sulle terre vergini, ora di cena, realizzata da Salikhitdin Aytbayev negli anni ‘60, che racconta il piano sovietico della colonizzazione agricola del territorio. La campagna delle terre vergini fu promossa nel 1954 dal segretario generale del PCUS Nikita Chruščёv e finalizzata allo sfruttamento di vaste aree incolte situate nelle steppe della Repubblica Socialista Sovietica Kazaka settentrionale.

A parere della curatrice della mostra, gli anni ’60 sono quelli in cui gli artisti hanno creato «un linguaggio nazionale che ha definito la moderna identità kazaka, sia attingendo alla cultura nomadica e al folklore locale, sia rimanendo aperti alle influenze moderniste». Una mescolanza di varie tipologie figurative, stilemi delle avanguardie e delle neoavanguardie, arcaismi visuali locali e reminiscenze del Realismo socialista formano una miscela che la volontà politica di affermare un’identità nazionale rimesta con esiti che suscitano la curiosità degli europei, come il sincretismo architettonico della nuova capitale, che dal 1997 è Astana.

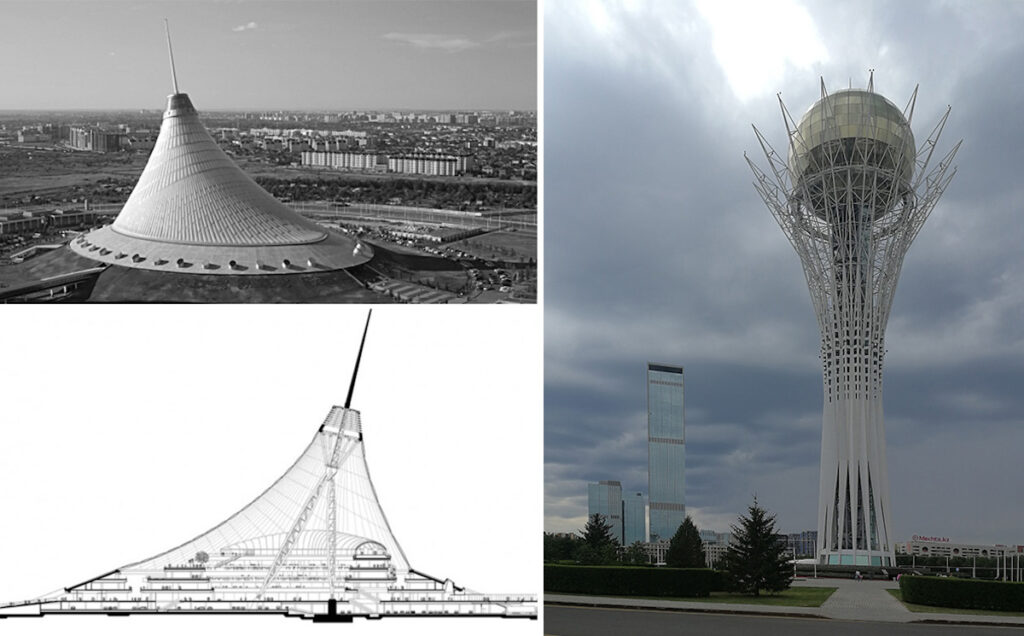

Edifici fantascientifici si mescolano ad architetture templari, che ibridano scenografie cinematografiche con stili orientali. Forme che evocano il passato nomadico del Paese, come la gigantesca tenda Khan Shatyr progettata da Norman Foster, si mescolano ai palazzi moderni disegnati da Kisho Kurokawa. Piramidi in acciaio e vetro, giganteschi coni dorati e cupole orientali. Se il rimanere «aperti alle influenze moderniste» nella costruzione di un linguaggio nazionale vale per l’architettura kazaka contemporanea quanto per la pittura degli anni ’60, è necessario chiedersi quanto la spinta nazionalista stia forzando la lettura di fenomeni culturali e visuali complessi. L’identità kazaka è ibrida. Nel Paese convivono etnie e nazionalità diverse che si sono mescolate tra loro nel corso di numerose colonizzazioni e migrazioni forzate. Al tempo delle repubbliche sovietiche il Kazakistan era considerato un territorio disabitato dove deportare etnie, installare gulag ed effettuare esperimenti atomici.

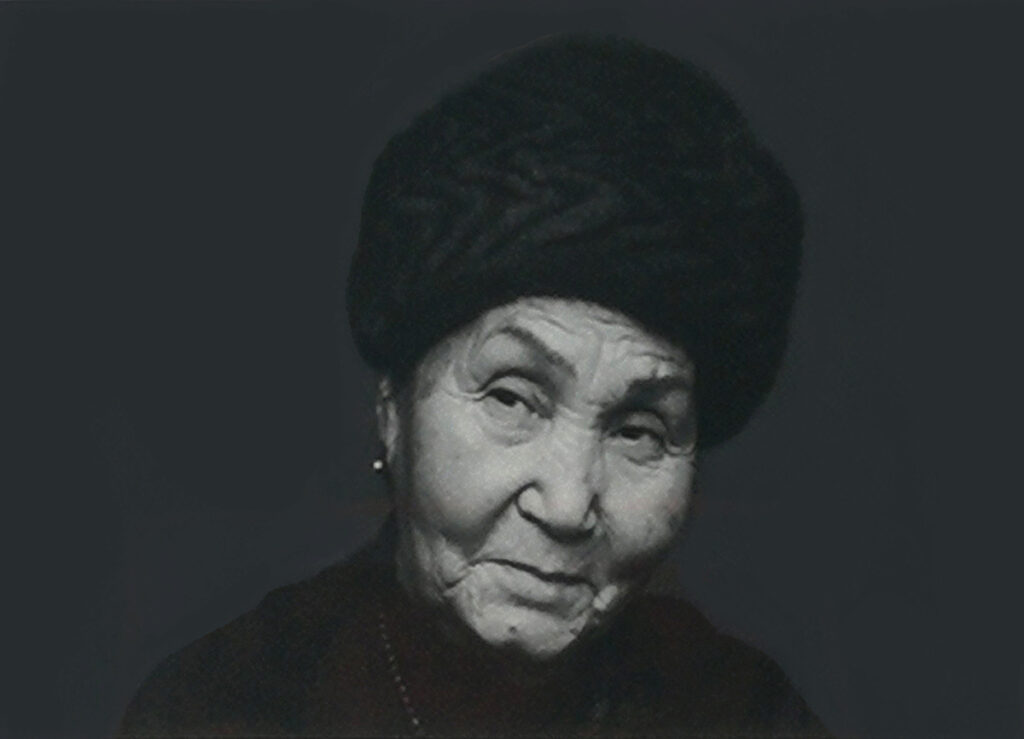

A questa mescolanza di etnie è dedicata la sezione Gasyr della mostra Qazaq Content in corso a ForteBank Kulanshi Art Space, uno dei tre spazi espositivi più rappresentativi dell’arte contemporanea ad Astana (ForteBank Kulanshi Art Space, Contemporary Art Center Kulanshi, LM Kulanshi Art). Gasyr è una narrazione fotografica «del tempo, della vita e delle generazioni del Kazakistan», un progetto realizzato dal fotografo Ali Ospan, ma ideato e curato da Leyla Mahat.

Ospan ha ritratto cento persone di etnie, età e professioni diverse, un racconto visivo «della nazione e del suo popolo, portatore di tradizioni, ma anche creatore di futuro». La mostra Qazaq Content riunisce opere di artisti provenienti da tutto il Kazakistan, con lo scopo di mostrare come l’arte sia la «biografia di un popolo», ma la sezione fotografica prevale sulle varie figurazioni plastiche e pittoriche.

Ospan adotta un codice visivo che dalla scultura si è trasferito alla fotografia e al cinema (il busto scolpito in marmo o fuso in bronzo è il prototipo del mezzobusto televisivo e la testa tagliata all’altezza del collo è quello del primo piano fotografico e cinematografico) per fissare i caratteri delle persone ritratte. In queste immagini i caratteri antropologici dell’Asia Centrale incontrano la cultura visuale europea in modo netto, risoluto.

Qualcosa si rivela attraverso il transito dalla scultura alla fotografia e da lì nell’architettura, che si riflette sui vetri che proteggono le stampe fotografiche, sovrapponendosi ai ritratti. La sovrapposizione sposta la mia attenzione dalla mostra fotografica alle forme di questa sorprendente città utopica, nata dal sogno visionario di Nursultan Abishuly Nazarbayev, Primo Segretario del Partito Comunista del Kazakistan divenuto Presidente del Paese nell’anno della sua indipendenza avvenuta nel 1991.

Le monumentali forme sferiche, coniche e piramidali, che ibridano l’utopia architettonica di Étienne-Louis Boullée alle distopie della letteratura e della cinematografia fantascientifica, sembrano avere anche una valenza simbolica. Nelle arcane geometrie architettoniche di Astana pare sia migrato un mondo simbolico, un sistema di segni che una volta avvolgeva l’uomo delle steppe attraverso i tatuaggi, il disegno dei tappeti, la decorazione dei finimenti equestri e della ceramica, dei lavori in pelle e dell’oreficeria, ovvero attraverso il decoro che nell’etimo (decus) indirizza il significato del termine verso «ciò che si addice, ciò che si attiene».

Un aspetto importante della decorazione è il suo rapporto con l’universo simbolico al quale si riferisce, come ha dimostrato ampiamente Ernst H. Gombrich nel saggio The Sense of Order. A Study in the Psychology of Decorative Art (Phaidon Press Limited, London, 1979). Non trovando consecutività nel mobilio di una cultura nomade forzata alla stanzialità, questo universo simbolico è migrato nell’architettura?

Nel suo famoso studio, lo storico dell’architettura Joseph Rykwert ha presentato la città come «un simbolo mnestico integrale, o almeno come un complesso strutturato di simboli in cui ogni abitante […] s’identifica con la propria città» (The Idea of a Town: The Anthropology of Urban Form in Rome, Italy and the Ancient World, Princeton University Press, New Jersey, 1976). La gigantesca tenda Khan Shatyr progettata da Foster, con funzione di centro commerciale, e la Sala Orientale a forma di yurta in marmo e granito, al terzo piano della residenza presidenziale Ak Orda, sembrano testimoniare la persistenza di un sistema simbolico, rappresentato dalla forma circolare della yurta, con la sua apertura al cielo.

I nomadi erano avvolti in un mondo simbolico, carico di miti e leggende, che ha trovato uno sfogo nei fantastici edifici allineati e simmetrici rispetto all’asse urbanistico di Boulevard Nurzhol, tra i quali la Torre Baiterek. Alta 97 metri (nel punto in cui Nazarbayev ha lasciato l’impronta della sua mano destra) per ricordare l’anno 1997 in cui la capitale viene spostata da Almaty ad Astana, rappresenta l’Albero delle Vita sulla cui chioma l’uccello sacro Samruk depone un uovo che ogni anno, in modo ciclico, il drago Aidakhar divora. Nell’architettura della nuova Astana si trasferiscono miti e simbologie, con stranianti effetti di sincretismo e commistioni tra passato e futuro. La scomparsa di questo mondo simbolico ha lasciato un vuoto, come nella cultura europea la scomparsa del mito raccontata da T. S. Eliot in The Waste land.

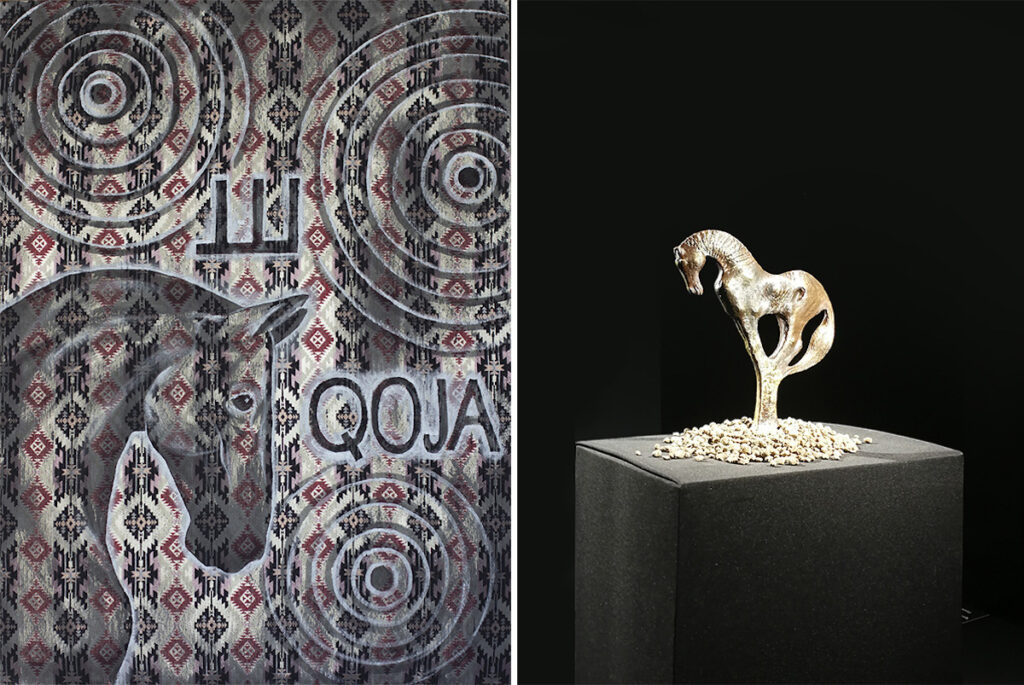

Mahat, curatrice, artista e docente, pare essere consapevole di questo mondo simbolico che non è propriamente afferente al sistema dell’arte contemporanea, a un sistema culturale ed economico che, tutto sommato, si pone rispetto alla cultura asiatica come la colonizzazione sovietica si è posta rispetto alla cultura nomade del Kazakistan, mutandola in stanziale. Questo lo deduco dagli interessi archeologici di Mahat, impegnata in una lunga ricerca sul Cavallo celestiale (Argymaq) raffigurato da una scultura in bronzo del IV-I secolo a.C. (collezione privata). Attribuita all’artigianato Saka, rappresenta il mito del cavallo che suda sangue e fornisce un esempio di come mito e abilità artigianali possano fondersi tra loro. Una copia in scala 1:1 è esposta nello spazio LM Kulanshi Art, di cui Mahat è direttrice artistica. Lo deduco anche dalla sua produzione grafica e pittorica con la quale recupera un sistema di segni (tra i quali i caratteri della scrittura Orkhon-Yenisej) e simboli integrati a figurazioni, che lasciano trasparire il disegno dei tappeti sui quali dipinge.

Che strada prenderà il simbolico radicato nella memoria dei nomadi equestri da tempo forzati a vita stanziale? Difficile da prevedere. S’ibriderà con il sistema culturale ed economico dell’arte contemporanea, o si emanciperà dalla colonizzazione che questo sistema ha messo in atto su scala mondiale, assimilando a sé le espressioni di appartenenza tribale, le funzioni magiche e talismaniche svolte dalle immagini nelle culture animistiche e le relative cosmologie, paradossalmente nel segno di un post-colonialismo che maschera il proprio esercizio di potere culturale ed economico con una parvenza di rispetto e apertura verso l’altro?

Ho rivolto la stessa domanda a Leyla Mahat, che mi ha risposto con due testi dai quali estraggo alcuni passaggi.

«A proposito dei curatori. Secondo le enciclopedie aperte, il ruolo di un curatore nell’arte contemporanea dipende dalla portata del progetto. Nei grandi progetti internazionali, si formano team curatoriali, si distribuiscono i compiti, si sviluppa un concept, si selezionano gli artisti e si creano le condizioni per mostre, pubblicazioni, masterclass, ecc. Questa professione richiede una formazione specialistica.

Ma cos’è un curatore nel nostro caso? Attualmente, in Kazakistan ci sono due tipi di curatori:

1. Una persona nota (o almeno qualcuno il cui nome è familiare) che viene nominato curatore con onore. Spesso, viene a conoscenza del contenuto della mostra solo il giorno dell’inaugurazione.

2. Un curatore che seleziona personalmente gli artisti, stabilisce le condizioni e i criteri di partecipazione, ed è spesso direttamente collegato al finanziamento del progetto. Di solito… il curatore è un ospite straniero. E noi amiamo gli ospiti. L’ospitalità è nel nostro sangue; è una caratteristica kazaka. Ma un curatore non è un ospite. Un curatore viene pagato. E pagato, di default, con denaro kazako.

Quindi, quando un curatore che non ha familiarità con la nostra cultura dice agli artisti kazaki – che hanno conseguito la laurea prima ancora che lui nascesse – che la loro arte non è “abbastanza contemporanea” o non soddisfa gli standard globali… cosa significa?

Se un artista vive ad Aktobe e crea oggi, non è forse contemporaneo? La sua arte non è valida? Chi ha dato a un curatore straniero il diritto di giudicare il valore artistico dei nostri artisti? Noi, che siamo ospitali, lasciamo che l’ospite scelga il pezzo migliore dal banchetto dell’arte kazaka. E se l’ospite dice che il resto è sbagliato e brutto, non lo mangeremo nemmeno noi. Perché non è alla moda, moderno o bello.

Lasciamo che il curatore scelga cosa portare dal Kazakistan alle mostre internazionali in modo che il mondo possa farsi un’immagine di noi. Cosa ha scelto? Un video con troppa nudità? Fantastico! Un progetto suicida patriarcale-aborigeno-autentico? Fantastico! È proprio il nostro gusto! Oppure vogliono che, ricoperti di vernice, ci comportiamo come antichi dervisci sciamanici, correndo avanti e indietro in cerchio? Certo! Se questo ci permette di partecipare a una mostra internazionale e ci procura un pubblico, va bene!

E così veniamo invitati. Come potevano non invitarci? A Venezia, Vienna, Sydney, ovunque! E siamo entusiasti perché esponiamo arte kazaka contemporanea.

Ma nessuno in Kazakistan la conosce. Conoscono un tipo di arte diverso: scene pastorali comprensibili a ogni kazako. Con yurte, batyr [guerrieri], cavalli e almeno qualche montagna. Il tipo di arte con cornice dorata appesa in corridoio. Un tipo di arte che una volta è stata esposta all’estero, anche se la mostra si è tenuta nel corridoio di una banca/ospedale/ristorante a Bruxelles, Berlino, New York o Mosca. O forse anche in una vera galleria (dove abbiamo pagato a caro prezzo un affitto di tre ore con denaro proveniente dalle tasche dei contribuenti), in una città dove nessuno se n’è accorto […] Cernyshevsky (famoso scrittore russo) una volta chiese: “Cosa bisogna fare?”. La risposta: lavorare. Imparare e insegnare. Proteggere il nostro patrimonio. L’arte visiva kazaka abbraccia millenni. Non siamo arrivati in questo mondo ieri. Le nostre tradizioni sono belle e antiche. Dobbiamo salvaguardarle.

L’arte dei nostri antenati è magnifica. Per migliaia di anni, le incisioni rupestri hanno adornato le pareti delle prime gallerie d’arte create dai nostri antenati. È lì che inizia la nostra storia dell’arte, non con il Realismo Socialista.

Solo noi possiamo preservare questa bellezza, comprenderla, proteggerla e trasmetterla ai nostri figli e nipoti».

(Da Contemporary Art in Kazakhstan… Was There Ever a Boy?)

«La cultura del collezionismo di manufatti e opere d’arte dipende dalle tradizioni nazionali, dalle circostanze economiche e dalla stabilità politica. Ma uno dei fattori chiave, oltre al livello culturale generale di una società, è la mentalità nazionale. I processi di accumulazione, conservazione e promozione dei valori culturali sono lenti e fondamentali, sebbene le collezioni d’arte spesso nascano spontaneamente. Solo con il tempo acquisiscono struttura e valore accademico.

La scuola di pittura da cavalletto e di grafica professionale in Kazakistan e in Asia centrale si è sviluppata relativamente di recente. Nel nostro caso, le sue fondamenta affondano senza dubbio nella scuola pittorica russa, unita all’influenza ideologica della propaganda comunista, che ha plasmato i processi artistici in tutta l’URSS e il blocco socialista.

Rispetto alle secolari tradizioni del collezionismo di belle arti nell’Europa occidentale, la nostra regione sta appena iniziando a coltivare tale cultura. Eppure le radici dei nostri standard estetici affondano nelle civiltà della Grande Steppa.

I tesori della cultura di Pazyryk, i manufatti dell’antica Semirechye, la Valle dei Re nel Kazakistan orientale, l’oro scita, l’arte monumentale, la scrittura Orkhon-Yenisej e le antiche pitture rupestri: questi sono solo un fondamento parziale della storia dell’arte del nostro Paese.

Lo stile di vita nomade dei nostri antenati ha profondamente segnato la coscienza e la mentalità dei loro discendenti. Questa matrice mentale persisterà per generazioni, negoziando con il desiderio di nuove esperienze visive ed estetiche. Ecco perché negli ultimi decenni abbiamo sviluppato un gusto per arredamenti d’interni, opere d’arte e architetture radicalmente eclettiche.

Per comprendere le esigenze estetiche della nazione, si può osservare come apparecchiamo una tavola tradizionale kazaka.

Tutto deve essere presente. Non ci sono divisioni tematiche. Carne e pesce, antipasti caldi e freddi, verdure e frutta, dolci e sottaceti, prelibatezze nazionali e d’importazione: tutto deve essere incluso, altrimenti sia l’ospite che il padrone di casa potrebbero sentirsi a disagio. Questo viola le nostre radicate tradizioni di ospitalità.

Ma scegliere l’arte per i nostri spazi di lavoro allo stesso modo in cui serviamo il cibo è inappropriato.

Vediamo spesso spazi pubblici e privati che presentano combinazioni eclettiche: “stucco veneziano”, modanature in gesso (o finto gesso), elettrodomestici di lusso, tappeti “persiani”, drappi di broccato, lampadari di cristallo, passatoie in tessuto rosso, piante in vaso. Questo mix caotico attraversa stili ed epoche, dal barocco e rococò all’hi-tech e al loft. Mentre scienza, economia e industria mantengono chiari confini disciplinari, l’estetica visiva non ha ancora una segmentazione così definita».

(Da Art in the Office [and Beyond] Environment)

Cover: Ali Ospan, 2020 – Anel Qabylbek – Astana – Gymnast, 2024-2025. Courtesy of the artist