Pubblicato da Einaudi nel 1963 e vincitore del Premio Strega nello stesso anno, “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg rappresenta uno dei testi più emblematici della narrativa novecentesca italiana. L’opera si colloca in una posizione liminare tra autobiografia, memoriale e romanzo: pur raccontando la vita della famiglia Levi – quella dell’autrice – non assume mai la forma di una confessione intimistica, ma piuttosto di un affresco collettivo in cui il “privato” si intreccia costantemente con la Storia. La chiave interpretativa risiede già nel titolo. Il “lessico” non è soltanto un insieme di parole, ma il codice linguistico peculiare di un nucleo familiare: frasi, soprannomi, modi di dire che, reiterati nel quotidiano, diventano veri e propri marcatori identitari capaci di costituisce una memoria comune che resiste al tempo e alle trasformazioni storiche. La narrazione procede per frammenti, senza una rigida linearità cronologica, ma seguendo piuttosto le associazioni della memoria: episodi minimi e gesti quotidiani si caricano di valore emblematico, mentre eventi storici drammatici – le leggi razziali, il confino, la morte del marito Leone Ginzburg per mano fascista – vengono evocati con sobrietà, affidati al silenzio più che all’enfasi retorica. Da un lato, “Lessico famigliare” è il ritratto di un microcosmo familiare, con le sue idiosincrasie, i suoi tic linguistici, la sua vivace coralità. Dall’altro, è una testimonianza storica di straordinario rilievo, capace di restituire, attraverso le vicende di una famiglia torinese, le tensioni, le lacerazioni e le speranze dell’Italia tra gli anni Venti e Cinquanta. Proprio come in “Lessico famigliare”, anche nella nona edizione di straperetana, a cura di Paola Capata e Annalisa Inzana, la famiglia è stata raccontata attraverso un vocabolario condiviso – fatto di parole, suoni, immagini e simboli – capace di tenere insieme i ricordi e gli immaginari, aprendosi al futuro per comporre un memoriale privato e, al contempo, collettivo.

L’edizione appena conclusa, non a caso intitolata, iperbolicamente, IPERFAMIGLIE, si è imposta come una delle edizioni più dense della ben nota rassegna abruzzese, proprio perché ha scelto un tema capace di toccare in modo tanto immediato quanto complesso un argomento per certi versi fondativo. Attraverso i lavori di Gaia Alari, Diana Anselmo, Stefano Arienti, Tomaso de Luca, Odonchimeg Davadoorj, Alessandra Di Mizio, Claudia Ferri, Sabrina Iezzi, Ketty La Rocca, Antonio Leone, Marzia Migliora, MP5, Giovanni Ozzola, Alberto Podio, Vedovamazzei, la famiglia – o meglio l’iper-famiglia, è stata presentata come un insieme allargato di legami che travalicano il vincolo di sangue e aprono a forme di comunità affettive fluide, politiche, perfino immaginarie. Passeggiando tra i vicoli medievali di Pereto, il visitatore si è trovato immerso in un dialogo serrato fra la memoria storica del borgo e le opere divenute come stanze di risonanza per riflessioni intime capaci di trasformare la comunità – e quindi la famiglia – in un organismo stratificato, fatto di permanenze e di mutamenti.

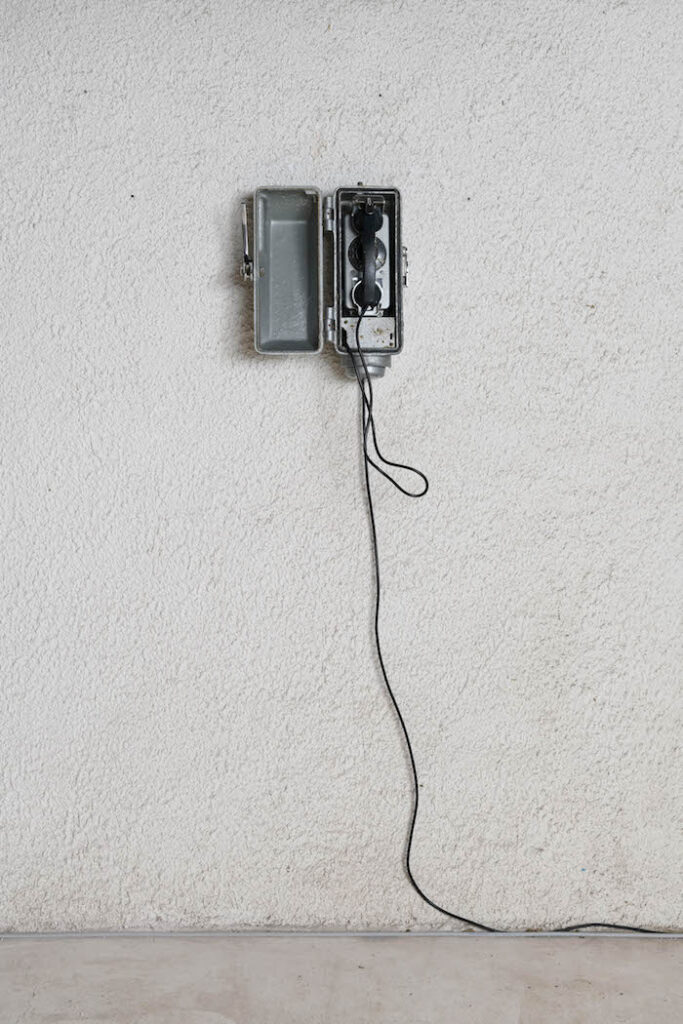

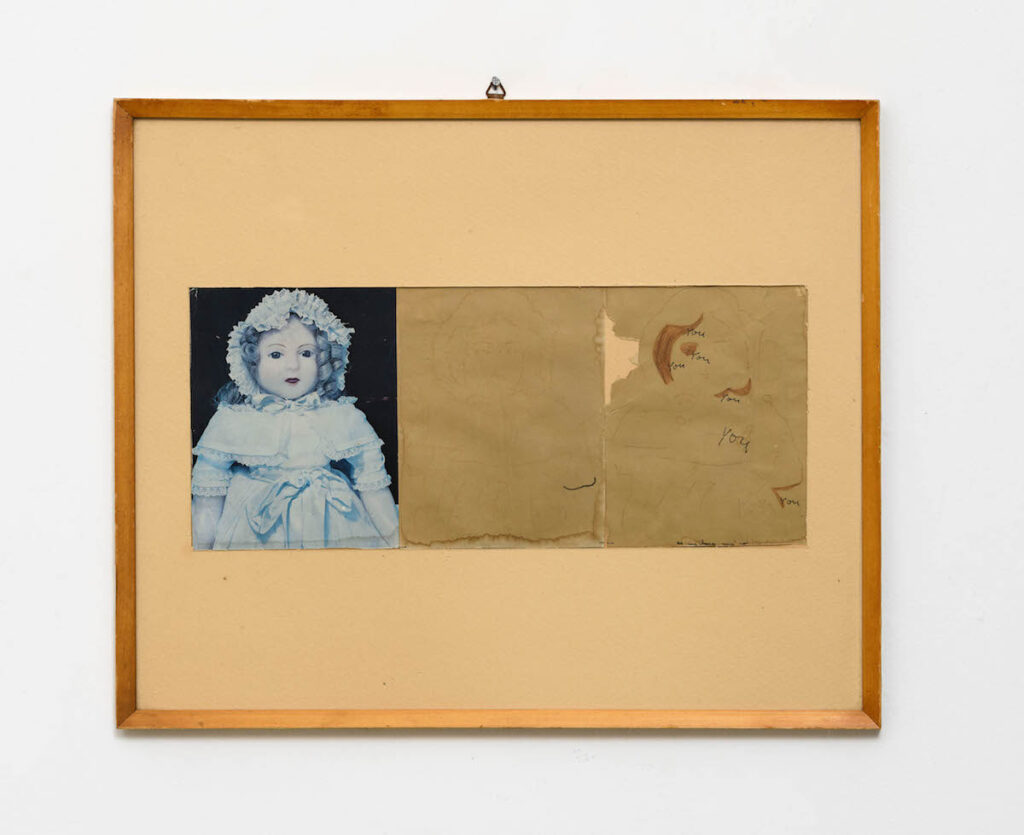

A Palazzo Maccafani, la suggestiva animazione di Gaia Alari, “Senza Titolo (Germinal)”, ha trasformato la cisterna in un grembo in cui il ciclo della natura si è materializzato come metafora di rigenerazione e continuità. I lavori di Stefano Arienti hanno celebrato con delicatezza l’amore omosessuale, mentre Ketty La Rocca e le sue “Riduzioni” hanno ribadito l’importanza del riconoscersi attraverso l’altro. Forte, perché politico e poetico insieme, è l’intervento di Marzia Migliora: un telefono da sottomarino diffonde il canto delle balene e le voci delle operatrici del Telefono Rosa, intrecciando due piani che posti in conversazione tra loro rafforzano le incursioni sonore e abitano lo spazio. Tomaso De Luca, con una riflessione puntuale sull’architettura come economia dello spazio abitato e non solo, ha portato una prospettiva sul precario habitat queer negli anni della crisi dell’AIDS; Vedovamazzei ha reinterpretato una quadreria ottocentesca capace di evocare genealogie alternative e famiglie immaginarie.

A Palazzo Iannucci, le fotografie subacquee di Alberto Podio hanno raccontato dell’analogia, metafisica e sospesa, fra i banchi di pesci e le comunità umane, forse immaginando organismi collettivi capaci di vivere solo nella sinergia. Le tele di Claudia Ferri, con adolescenti ritratte con serietà, hanno restituito un’immagine non stereotipata della giovinezza, sospesa fra fragilità e forza. L’opera di Diana Anselmo intitolata “L’arte / La rabbia sorda è sempre politica” ha trasformato il linguaggio dei segni in gesto artistico e atto politico, ridefinendo in maniera radicale l’idea stessa di comunicazione all’interno di una comunità. Le delicate visioni acquerellate di Odonchimeg Davaadorj e i ritratti animali di Antonio Leone hanno introdotto un tono più onirico, quasi fiabesco, ricordandoci come la famiglia sia anche un luogo di narrazione, di immaginazione condivisa. A chiudere idealmente il percorso, le silhouette di MP5 hanno restituito una visione radicalmente egualitaria, in cui le differenze si annullano per far emergere un’idea di comunità inclusiva e orizzontale.

In continuità con le edizioni precedenti, straperetana 2025 ha confermato il proprio ruolo di piattaforma per la valorizzazione della pluralità dei linguaggi contemporanei e per la costruzione di un dialogo vivo tra arte e tessuto sociale del borgo di Pereto. Come ha sottolineato Paola Capata durante l’inaugurazione del 12 luglio, questa nona edizione ha segnato anche un punto di svolta. Dopo quasi un decennio, il format della mostra diffusa – che ha reso Pereto un laboratorio a cielo aperto – cede il passo a una nuova fase progettuale. Non resta che attendere la decima edizione, per scoprire come questa metamorfosi saprà interpretare ancora una volta il borgo di Pereto e trasformarlo in un luogo di sperimentazione e di incontro.

Cover: Tomaso de Luca e Vedovamazzei Installation view straperetana 2025, Palazzo Maccafani, Pereto ph Giorgio Benni Courtesy gli artisti