Ci sono mostre che si sviluppano secondo una logica narrativa più o meno coerente, strutturandosi attorno a relazioni tematiche, affinità stilistiche o opposizioni – di natura ideologica, generazionale, formale – che ne guidano la lettura. Tutto questo rischia spesso di ricondurre la complessità delle opere a griglie interpretative, trasformando la curatela in un dispositivo argomentativo, talvolta persino apologetico, che appiattisce la pluralità dei linguaggi e delle intenzioni. In Di traverso (fino al 20 settembre) il curatore Enrico Camprini propone alla Galleria de’ Foscherari di Bologna uno sguardo curatoriale in linea con il titolo stesso della mostra: una dichiarazione esistenziale, prima ancora che estetica, in cui si rigetta la volontà di uno sguardo frontale sulle cose per abbracciare, piuttosto, la trasversalità e l’ambiguità. C’è qualcosa di profondamente necessario, oggi, nel rivendicare la possibilità di non chiarire: questa mostra, infatti, si assume il rischio di non offrire appigli, di non dichiarare una tesi, di non promettere coerenza agli occhi del visitatore. In tal modo, Di traverso rappresenta un esercizio di posizionamento percettivo e intellettuale: un invito a sostare nell’interruzione, in quel punto esatto che segna la distanza tra l’opera e il suo senso presunto. Ne consegue che tutte le opere in mostra mettono in discussione, in modo più o meno implicito, lo statuto stesso del fare arte, problematizzando il proprio essere nel mondo e nello spazio espositivo. Tra il serio e il faceto, ogni lavoro abita una zona di incertezza in cui il tono obliquo, talvolta beffardo o irrisolto, è il mezzo attraverso cui l’opera si sottrae alla gravità del discorso e rivendica un posizionamento laterale, elusivo, in cui la stessa possibilità di addurre a qualcosa viene messa in discussione.

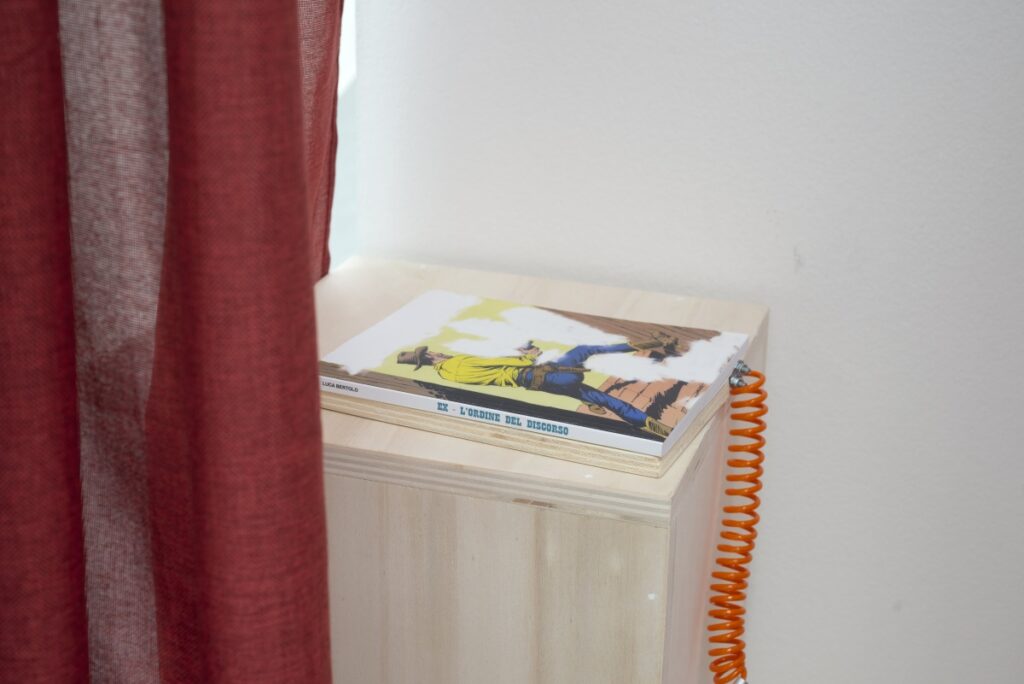

L’atto di manomissione più radicale e rivelatore, capace di condensare molte delle implicazioni teoriche della mostra, è dettato da un libro d’artista in cui Luca Bertolo (Milano, 1968) attua una riflessione meta-discorsiva sui meccanismi della visione e della lettura, nonché sulle convenzioni interpretative che regolano il nostro rapporto con le immagini e i testi. Nascosto dietro una tenda rossa, Ex – L’ordine del discorso (2010) si presenta come una riscrittura integrale di un albo di Tex: l’artista conserva la sequenza visiva originale, intervenendo solo marginalmente sui disegni, ma ne sovverte radicalmente la componente verbale sostituendo tutti i dialoghi nei balloon. Il risultato è un cortocircuito semiotico che mette in discussione l’automatismo interpretativo, destabilizzando il patto di leggibilità e spostando continuamente il baricentro del senso. L’opera agisce come dispositivo critico, smascherando la fragilità dei codici e l’arbitrarietà dei loro intrecci, riflettendo simultaneamente sulla possibilità — forse necessità — di disinnescarli. Opera su un piano speculare Rivolta del primo oggetto (2025) di Giuseppe De Mattia (Bari, 1980): in entrambi i casi, l’interruzione è il gesto fondativo, ma se nel lavoro di Bertolo il divario si consuma tra immagine e testo, in quello di De Mattia è l’oggetto stesso – un washboard riconvertito in strumento percussivo – a sabotare il proprio ruolo assegnato, conferendo una forma di senziente alla materia. Il lamento metallico che accompagna la visione setta una dimensione perturbante, in cui l’oggetto rivendica il diritto a sottrarsi alla sua funzione. La ripetizione ossessiva della forma dello strumento, impressa con un’attitudine quasi tautologica su centinaia di fogli piegati e applicati alla parete, costruisce una sorta di mappa visiva: in alcuni punti emergono dei disegni che contribuiscono a delineare un atlante dell’oggetto-desiderio, che si autocompone e si autocita, come in una caricatura di se stesso.

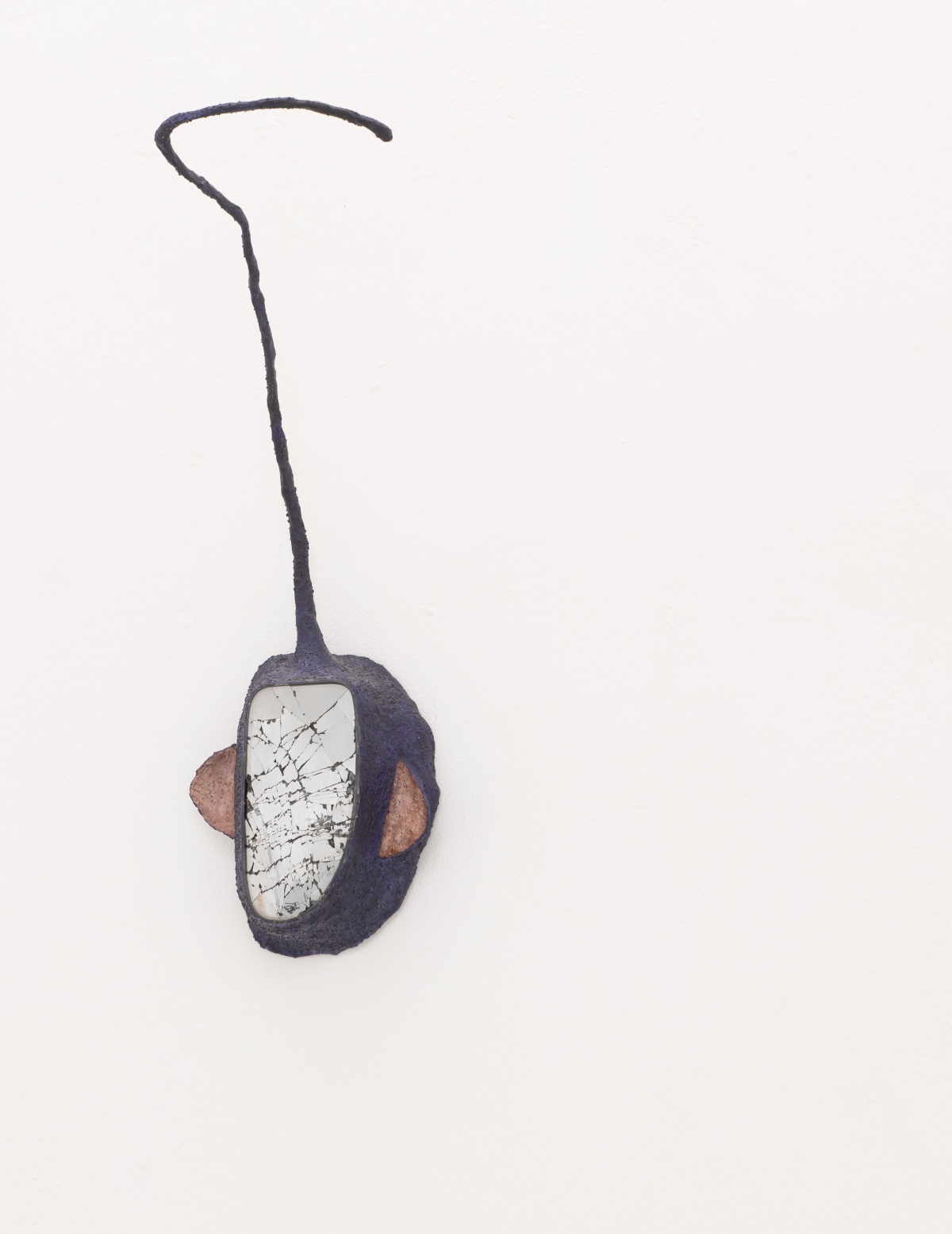

Un’ironia della forma che in Enej Gala (Ljubljan, 1990) viene eletta a ironia del gesto: con l’opera Nutcracker (2024), il personaggio iconico dello Schiaccianoci diventa la marionetta di una possibilità grottesca e di un fallimento ludico dell’oggetto, che qui si configura come uno strumento di castrazione maschile sul crinale dell’umorismo slapstick. Se in questo caso lo scopo originario dell’oggetto, insito nella sua natura di schiaccianoci, viene riconvertito in un atto di mutilazione, in Repaired rear-view mirror (Teletubbie) (2019) lo specchietto retrovisore perde invece completamente la propria funzione primaria, senza assumerne una nuova, se non quella di un’attitudine quasi pop insita nella sua estetica e nel richiamo all’immaginario dei Teletubbies. I due lavori sono inevitabilmente accomunati da un senso di leggerezza che sconfina nell’inquietudine, la stessa che si radicalizza nell’opera di Liliana Moro (Milano, 1961): una borsetta, due mazzi di ritagli di giornale, un blocchetto di cemento e una piccola torcia, il tutto orchestrato dal suono di un profondo e ritmico russare. Gli oggetti che compongono Il sé è un soggetto nomade (2025) sembrano agire per ellissi, frammenti di quotidianità che si sottraggono alla riconoscibilità – come indizi abbandonati di una presenza che non si manifesta – cosicché tutto possa rimanere nella propria enigmatica ordinarietà. Ogni possibilità di narrazione univoca viene eliminata in favore di una sospensione percettiva che scavalca la sottrazione, la riconversione o la negazione del senso. È un punto di non ritorno.

Eppure, l’indecifrabilità dell’informazione procede secondo una tensione sotterranea che, sebbene si muova su registri molto diversi, riconduce al secondo intervento in mostra di Luca Bertolo. Come in un paradosso formale, i suoi Signs mettono in crisi la funzione stessa dell’oggetto-cartello; nati per veicolare un messaggio, qui i grafemi non comunicano niente, se non la consapevolezza della crisi del comunicabile. Ma non negano soltanto la comunicazione, la mettono in scacco dal di dentro, lasciando intravedere quanto, nel nostro rapporto con i linguaggi, rimanga sempre una quota di irriducibile opacità. A questa interdizione linguistica si affianca una sospensione ontologica. Che cosa sono, in fondo, questi oggetti? Cartelli o quadri? Addossati alla parete, adottano il formato del quadro, ma ne minano la carica rappresentativa; richiamano l’oggettualità del cartello, ma ne svuotano la funzione. Un inevitabile vicolo cieco in cui incorre anche Omissioni (2025) di Eva Marisaldi (Bologna, 1966), l’opera che segna l’entrata e l’uscita dalla galleria. Lavorando su uno stallo tra attesa e disattesa del senso, tra la promessa implicita di un accadimento e il suo costante rinvio, Marisaldi sospende l’azione nel gesto reiterato e inconcludente di due mani meccaniche, poste una di fronte all’altra, che ripetono all’infinito le stesse mosse della morra cinese. Questo lavoro, posto in vetrina, segna la dichiarazione d’intenti della mostra come un luogo in cui la produzione di significato si arresta per mettere a nudo la fragilità e l’indeterminatezza dei meccanismi interpretativi. L’atto creativo è qui ripensato come un processo dialettico tra l’artista e lo spettatore, un compromesso esistenziale in cui ogni parte chiamata in causa è costretta a partecipare attivamente. Tutto sta nello sguardo che si decide di adottare.