In occasione dell’edizione 2025 di Art City, due luoghi di Bologna situati a poche decine di metri di distanza e intimamente connessi, ognuno a suo modo, alla storia dell’arte del più remoto e più recente passato, Casa Morandi e la Fondazione Federico Zeri, si aprono ad un dialogo con il contemporaneo; un contemporaneo che però ha ben presente la memoria (personale, storica e artistica) con cui si confronta e che, anzi, su quella memoria ricama il proprio linguaggio.

Negli spazi ridotti della casa natale del pittore è allestita la mostra di Alessandra Spranzi (Milano, 1962) dal titolo poetico di Il quale cerca solamente la sua bellezza nel modo qui descritto (a cura di Lorenzo Balbi, fino al 16 marzo). Su due pareti contigue del piccolo appartamento sono esposte nove fotografie inedite tratte dalla serie Sul tavolo #80 (2014-2024). Su tutte si ripete lo stesso soggetto: una pagina resecata da un volume su Giorgio Morandi curato da Arnaldo Beccaria e edito da Ulrico Hoepli nel 1939, nella storica collana “Arte Moderna Italiana” di Giovanni Scheiwiller; pagina che mostra la riproduzione in bianco e nero di una Natura morta del 1920. Nel dipinto una bottiglia stesa, un vaso, una damigiana, un’alzata, un frutto si stagliano rigorosi, come sculture tornite, sul ripiano di un tavolo rotondo. Quel ritaglio così bilanciato di mondo, già cristallizzato in pittura, è soggetto a una ulteriore rimediazione nella fotografia in bianco e nero; questa viene stampata sulla pagina di una monografia del pittore e dunque messa “in serie” con altri dipinti, a loro volta trasposti in fotografie. Ma la pagina viene strappata dal volume, sottratta alla serie, e diviene esile scultura: appoggiata a un piccolo tubicino di rame (trovato per strada dall’artista, come molti degli oggetti fotografati nella serie Sul tavolo), si piega per effetto del suo stesso peso. Il piano d’appoggio è nuovamente un tavolo in legno, stavolta rettangolare. La scultura è catturata dall’obbiettivo di Spranzi, le fibre elastiche della carta rimangono bloccate in un lieve arco plastico. Per dieci anni l’immagine resta relegata al negativo. Nel 2024, a seguito dell’invito per la mostra a Casa Morandi, l’artista la recupera in virtù del legame iconografico, e procede a delle prove di stampa per testarne la fedeltà nella resa della luce e dei colori. Alla fine, non è possibile procedere a una selezione: soltanto la messa in sequenza dei vari tentativi, con le loro sottili modulazioni di luminosità e di viraggio, può instaurare un dialogo a distanza con la poetica morandiana.

“Morandi viveva di questi aggiustamenti rispetto allo spazio, all’oggetto, al colore – nota l’artista – Su un’anta della finestra attaccava dei pezzi di carta dipinti per vedere come reagivano alla luce e alla pioggia. Io cerco quella cosa, cerco la precisione da matematico. L’atteggiamento che ci accomuna è un po’ quello di un tipo di irragionevole precisione. Francis Ponge ha scritto che ‘Il poeta non deve mai proporre un pensiero ma un oggetto, deve cioè far assumere perfino al pensiero una posa d’oggetto’, e questo vale per entrambi”. Il titolo della mostra è frutto a sua volta della rimediazione, a seguito di un montaggio, di ritagli di libri che l’artista aveva usato per un progetto di poster tramite macchina offset. “In questo poster c’erano tante fotografie di oggetti presi da un giornale che non esiste più, dove venivano pubblicate fotografie di oggetti in vendita – continua Spranzi – sia gli oggetti un po’ fantasmatici, sia il titolo fatto di ritaglietti senza senso mi sono sembrati una chiave d’entrata a Casa Morandi. Mi sono travestita da ‘il quale’ e ho cercato la ‘mia’ bellezza nel modo qui esposto”. La piccola mostra è completata da due video: Metronomo (non farlo) (2023) consiste nella ripresa ravvicinata di una tazzina da caffè vuota su di un tavolo, sollecitata in modo inconsulto da un coltello, a produrre un tintinnio che infastidisce una presenza fuori campo che nel frattempo si sta esercitando con una chitarra, al ritmo scandito di un metronomo. Quella voce potrebbe essere Morandi, intento a perseguire minimi bilanciamenti compositivi nella quiete del suo studio. In Making of Ein Tisch (2018) invece alcuni oggetti domestici sono passati in rassegna sul ripiano di un (altro) tavolo e “messi a fuoco” mediante un visore di cartone, non differente, in sostanza, dal cannocchiale costruito artigianalmente dallo stesso Morandi con una scatola di pasta e usato per inquadrare il paesaggio di Grizzana. Il video è allestito sul muro di fondo di un corridoio molto stretto, che accentua l’effetto di focalizzazione visiva, mettendo al centro l’osservazione assidua, dedita, delle cose inanimate della sfera domestica, attraverso il filtro della propria diretta esperienza sensoriale e della memoria stratificata delle loro storie.

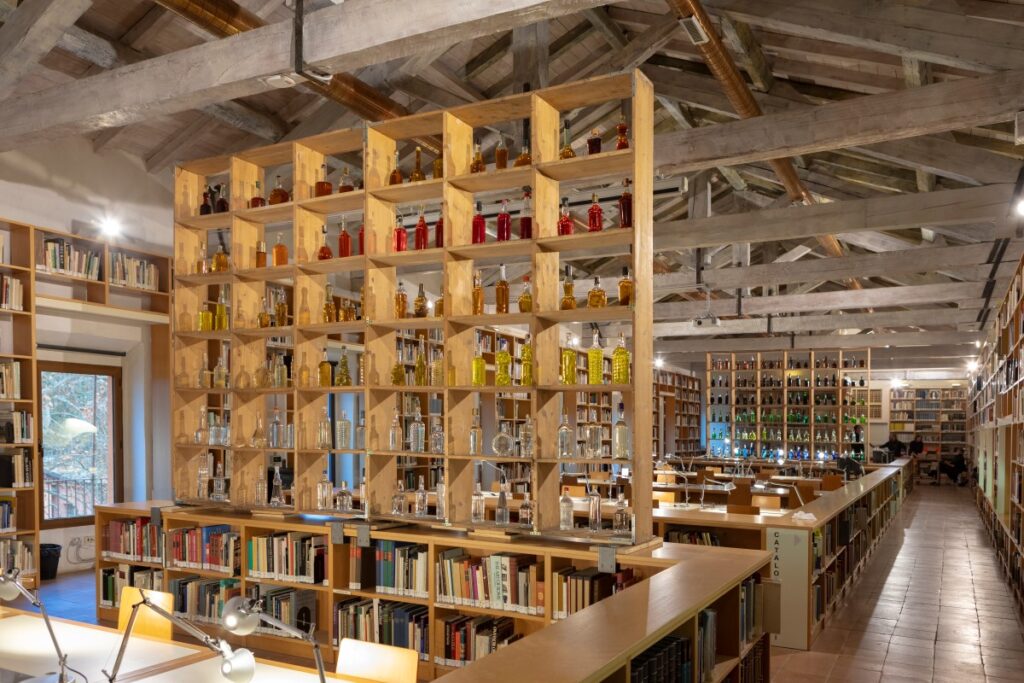

Nell’attiguo complesso dell’ex convento di Santa Cristina, l’ampia sala lettura della Fondazione Federico Zeri, che trova sede in quello che era il dormitorio delle novizie, è allestita l’installazione Nuova Mixage Up di Flavio Favelli (Firenze, 1967), con la curatela di Roberto Pinto. L’ambiente è connotato dalle tante librerie che coprono la totalità delle pareti laterali e che circondano ad altezza vita i tavoli per la consultazione dei volumi. Fino al 28 marzo, quelle librerie più basse che si dispongono in senso trasversale a un capo e all’altro della sala sono interessate da uno sviluppo in altezza di sei livelli. Su questi nuovi ripiani (consistenti in librerie artigianali molto simili a quelle della Fondazione, e dunque davvero mimetiche rispetto al contesto) non trovano posto ulteriori volumi, bensì una serie di 216 bottiglie di liquore dalle forme più varie, ritmate a tre a tre. Si tratta di contenitori che l’artista raccoglie da molti anni, privandoli della loro etichetta, per dare nuova dignità alle forme sempre diverse, che servivano a conferire un’identità visiva a ciascuna marca di liquore, spesso oggi non più in commercio. Le bottiglie trovano ordinamento in base alle diverse cromie degli alcolici che contengono, spazianti dalla trasparenza ai rossi o ai verdi più scuri, così da scandire, fila per fila, scale sfumate di colore. La luce che entra dalle finestre lungo la parete longitudinale della sala innesca un gioco prezioso di scintillii e rifrazioni, accende le tinte, solca ed evidenzia le asperità di ciascun volume vitreo. In accordo con una ricerca da sempre orientata al recupero evocativo della memoria visiva italiana attraverso oggetti e simboli radicati nel vissuto della sua generazione, qui Favelli carica le bottiglie di una stratificazione sensuosa e contraddittoria di stimoli, di ricordi, di associazioni.

Vi confluisce il ricordo autobiografico dei superalcolici del mobile bar della casa dei nonni dell’artista, il quale racconta l’emozione, da piccolo, di aprirne gli sportelli e vedere i liquori e i loro contenitori illuminati dalla luce ad accensione automatica. Poi si innescano, per chi le ha vissute, le reminiscenze delle réclame delle innumerevoli marche locali di liquori (il titolo stesso dell’installazione deriva dal nome di una cassetta-regalo da sei bottiglie commercializzata dalla Martini & Rossi). E ancora, in nome di quella stretta contiguità spaziale con Casa Morandi di cui si è detto in apertura, una sequenza di bottiglie, peraltro così variata sul piano formale e al contempo così meditata nella mise-en-scène, non può non far andare la mente alle nature morte del pittore bolognese, e ancor più al tavolo di lavoro presente nella sua casa, palcoscenico ancora affollato dai suoi attori (anche se, è il caso di sottolinearlo, il pittore le sue bottiglie le rivestiva o le dipingeva con un velo di gesso, rifuggendo gli effetti di trasparenza che per Favelli sono invece così importanti). Ma, pur sottotraccia, vi si riverberano anche i risvolti storici, talora cruciali, dell’impiego politico e religioso delle bevande alcoliche: lo sterminio dei nativi americani avvenuto anche grazie a del whisky di scarsa qualità, la centralità dell’atto della transustanziazione del vino per i cristiani, il suo rigetto da parte dei musulmani. “Scaffali, bottiglie e libri si annullano in una grande visione d’insieme che sa di ordine, compostezza, rigore”, scrive Favelli nel testo presente nel catalogo (edito da bruno). E ancora: “[in una biblioteca le bottiglie] ci stanno bene perché colori, forma, misura e autorevolezza – c’è un oggetto più autorevole, insieme alle armi da fuoco e alla banconota, della bottiglia di bevanda spiritosa? – si sposano, oltre che per estetica, per significato, coi libri. Perché il libro e la bottiglia di bevanda alcolica sono due grandi oggetti di potere con cui noi, da questa parte di mondo, abbiamo preso tutto. E nella sala dove ci sono i libri d’arte, pardon!, del potere, non si poteva mettere che un altro segno di potere, perché la buona arte lo mastica e non lo sputa”.