Solitamente, nell’esperienza di visita all’Arsenale di Venezia in occasione della Biennale ci si approssima al Padiglione Italia, defilato nelle remote Tese delle Vergini, dopo aver attraversato la mostra del curatore nelle Corderie e tutta la sequenza di padiglioni nazionali nelle Artiglierie e nelle Sale d’Armi. È pressoché inevitabile, pertanto, giungervi sotto il condizionamento di un’iperstimolazione sensoriale, che solo in parte viene mitigata dalla camminata in esterni lungo il canale. Piuttosto che alimentare a sua volta questa sensazione fino alla massima saturazione possibile, come accaduto invece più volte nelle sue precedenti declinazioni, il Padiglione Italia di questa 60° Biennale di Venezia, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e ospitante il progetto Due qui / To Hear di Massimo Bartolini (Cecina, 1962) con la curatela di Luca Cerizza, riserva al visitatore che varca la soglia di accesso dal lato delle Gaggiandre – una delle due opzioni possibili, dato che quest’anno per la prima volta è permesso l’accesso anche dal Giardino delle Vergini – l’impressione immediata di un volume dilatato, colmo di vuoto, preludio ad un percorso di esplorazione interiore. Quando entro nella prima tesa essa mi appare, in effetti, pressoché spoglia; ad una prima ricognizione visiva, se l’ala sinistra è totalmente vuota, quella opposta risulta essere bisecata longitudinalmente da un lungo parallelepipedo bianco, la cui estremità più prossima all’entrata si presta a basamento di una piccola scultura in bronzo (Pensive Bodhisattva on A Flat, 2024). Questo è tutto l’ingombro materiale presente all’interno dell’ambiente, che sembra di converso gigantesco, espanso a dismisura. Gli appassionati di culture orientali riconosceranno nella statuetta l’iconografia del Bodhisattva, una figura virtuosa della spiritualità buddhista che, pur avendo raggiunto l’illuminazione, rinuncia al Nirvana e dedica se stessa al proposito di indicare la via agli altri uomini. Superata la prima fase di ambientamento, si manifesta al mio orecchio una sonorità statica e persistente, in tonalità La Bemolle, che diminuisce di intensità passo dopo passo lungo tutta l’estensione del prisma; giunto all’altra estremità, a 25 metri di distanza, una fessura trasversale mi rivela il fatto che si tratta di una singola canna d’organo distesa; proprio in prossimità di questa fessura la nota regredisce ad un fruscio d’aria, insufflato nella canna da un ventilatore nascosto. Le pareti laterali sono tinte rispettivamente di verde e di viola: i colori che, secondo la teoria sinestetica di Alexander Skrjabin, corrispondono alle tonalità musicali del La e del La Bemolle.

Comprendo già come ogni elemento tenda a rimarcare la centralità della componente uditiva; il titolo stesso del progetto lo suggerisce con una traduzione volutamente erronea dall’italiano all’inglese, che gioca sull’assonanza tra “Two Here” e “To Hear”, la quale, come scrive Elena Biserna nella guida al Padiglione, si rivela solo “leggendo il titolo ad alta voce, performandolo e articolandolo”, e questo implica allo stesso tempo l’atto relazionale dell’ascolto: “Spingendoci oltre, possiamo immaginare l’ascolto come una postura, una tensione all’altro, una declinazione del prestare attenzione, dell’accordare importanza, del prendersi cura. Restare in silenzio e ascoltare per lasciare altre voci emergere, risuonare, toccarci e spostarci; il primo passo per uscire dal monologo e iniziare un dialogo. Possiamo anche pensarlo come una modalità di conoscenza/co-esistenza: sentirci immersi in flussi sonori e vibratori che ci attraversano, ci compongono e con cui componiamo; che allo stesso tempo ci eccedono e sfuggono alla nostra percezione; in cui ascoltiamo, vibriamo e risuoniamo e, in questo modo, ci definiamo” (pp. 30-31). Aprendoci all’altro-da-noi, siamo diapason che vibrano all’unisono, un’“essere singolare plurale” (Jean-Luc Nancy). Chiudo la guida e mi predispongo all’ascolto. Torno sui miei passi e mi dirigo verso l’accesso alla seconda tesa; qui, si dispiega allo sguardo un intrico espanso di tubi da ponteggio, come una foresta di metallo che ingloba – la intravedo dall’entrata – una vasca circolare. L’orecchio, che ancora ode alle spalle la nota sostenuta della canna d’organo, coglie già dalla soglia una sonorità più complessa, che pare intridere l’aria: prestando attenzione, un ascoltatore allenato può già intuire il fatto che si tratta di due linee melodiche intrecciate in un canone in La Bemolle, che si rispondono l’una all’altra: si scoprirà essere la composizione dal titolo Mute vette (A Reflection That Shines From One Mind Upon Another) di Caterina Barbieri (1990) e Kali Malone (1994), rispetto alla quale la nota costante della tesa precedente funge da bordone. Avventurandomi in un varco che passa tra i tubi Innocenti, mi rendo conto che i due motivi non sono diffusi omogeneamente come un’unica traccia da qualche cassa nascosta; paiono piuttosto manifestarsi con variazioni relative di intensità in funzione del movimento stesso del visitatore, come se l’atto stesso dell’incedere corrispondesse ad un equivalente analogico e performativo dell’utilizzo di un mixer audio, permettendo così di “comporre” la musica a seconda delle proprie scelte di percorso.

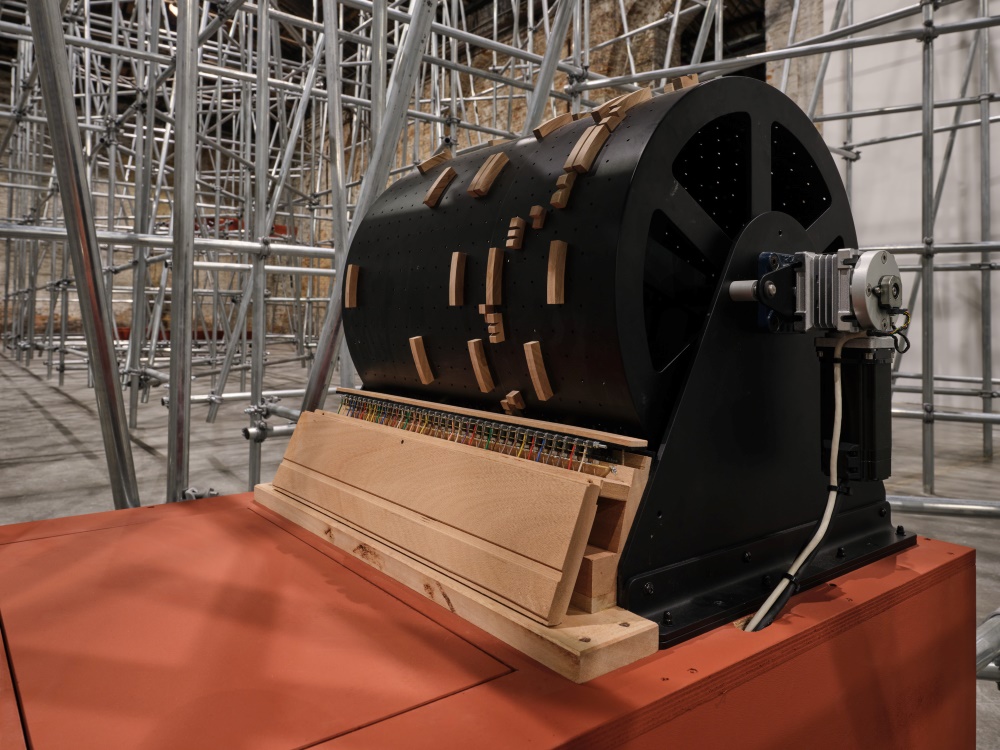

Peregrinando nel tentativo di avvicinarmi al nucleo di questa ossatura architettonica scarnificata, degli elementi prismatici supini e dei cilindri rotanti ricoperti di placchette di legno di diverse lunghezze attirano la mia attenzione in virtù di un certo contrasto materico e cromatico – il resto dell’ambiente, che peraltro è illuminato soltanto dalla luce naturale, si modula tutto sull’alternanza tra il grigio del metallo e il rosso spento dei muri di mattoni della tesa lasciati a vista. Osservando meglio i rulli, comprendo che sono affini a dei carillon e che evidentemente devono corrispondere alle partiture delle due rispettive tracce musicali; grazie ad un ulteriore passaggio deduttivo, capisco anche che il suono viene alimentato dal pompaggio dell’aria all’interno degli altri elementi lignei, che svolgono dunque la funzione di somieri; il suono, poi, si propaga nell’ambiente attraverso i tubi di metallo, fuoriuscendo da alcune cavità. Ecco che l’impalcatura si manifesta, proprio in funzione dell’interconnessione di questi elementi apparentemente eterogenei, come un organo a due fuochi le cui canne si sono diramate fino a saldarsi in una struttura autoportante e labirintica (Due qui, 2024), che peculiarmente consente una piena visibilità su tutta la sua estensione lineare da ogni punto di osservazione, ma al contempo, per la sua uniformità, toglie pressoché ogni riferimento visivo e dunque, per essere navigata, spinge a mettere in correlazione il proprio movimento con l’intensità relativa della duplice traccia sonora tridimensionale; questa diventa un ideale filo di Arianna non per un moto centrifugo verso l’uscita, bensì per un andamento centripeto che permette di approdare all’oasi di riposo centrale, ove si realizza anche l’auspicato equilibrio di volume sonoro tra le due linee melodiche. Avvicinandomi alla vasca circolare, osservo che al suo interno è presente un composto semifluido di acqua e argilla, che rimane in precario equilibrio tra due diversi stati fisici (solido e liquido) grazie all’oscillazione in loop continuo indotta dal movimento del fondo della vasca; l’effetto è quello di un’onda che converge ricorsivamente verso il centro (Conveyance, 2024). La condizione liminale del composto materializza l’effetto di bilanciamento acustico, ma rispecchia anche il contrasto vigente nella struttura rigida del ponteggio che contiene e modella il flusso “liquido” della musica (lo stesso contrasto evocato, del resto, dalla solidità della vasca rispetto al suo contenuto).

Nella narrazione concepita dall’artista e dal curatore, questo organo di scala ambientale vuole richiamare il modello antico del giardino all’italiana, diffuso tra il tardo Rinascimento e l’età barocca, che delineava la sua pianta sempre in funzione di una fontana centrale o di una sequenza di giochi d’acqua, il cui suono scrosciante rappresentava di per sé una sorta di nucleo, di “corpo” sonoro che dava struttura a labirinti di verzura altrimenti silenziosi. Invece nella reinterpretazione di Bartolini, che cela anche un richiamo a distanza ad un altro giardino in miniatura (composto in quel caso da vere piante) che l’artista aveva ricreato all’interno di Casa Masaccio a San Giovanni Valdarno (AR) in occasione di una sua personale nel lontano 1998, la “fontana” si acquieta; piuttosto, è tutto il resto a farsi fonte sonora o, meglio, cassa di risonanza per l’antifona, che richiama la tradizione musicale veneziana dei cori battenti. Lo sguardo si perde nell’onda conica, cullato dalla musica; il viaggio si compie. Persa ogni cognizione temporale, dopo aver abbracciato per un tempo indefinito quell’onda cadenzata come guida ai meandri della mia interiorità, mi decido a dirigermi all’uscita della seconda tesa, che comunemente vale anche come confine risolutivo tra arte e vita, tra opera e mondo. Ma Bartolini slabbra questo confine, ingloba la vita e il mondo nell’opera: torno alla luce nel Giardino delle Vergini, e qui si sprigiona una nuova esperienza sonora – ma i confini, come si è detto, sono labili, e già dall’interno era percepibile una diversa sonorità, in interferenza costruttiva con le altre. Da tre coppie di speaker boombox pendenti dai rami degli alberi come scarpe appese per i lacci dai cavi della corrente (la cosiddetta pratica del shoefiti, che qui si tramuta in “bboxfiti”) si effonde un coro per tre voci, campane e vibrafono che svapora tra le foglie e i raggi di sole. Gavin Bryars (1943) e Yuri Bryars (1990) traducono in musica per Bartolini la poesia A veces ya no puedo moverme del poeta argentino Roberto Juarroz (1925-1995): “Certe volte non riesco più a muovermi. / Trovo radici mie dappertutto, / Come se tutte le cose nascessero da me / O come se io nascessi da tutte le cose […]”. Così sono gli alberi a parlare della propria condizione di “immobilità che è relazione”, come scrive Luca Cerizza nel testo presente nella guida al padiglione: le radici ne ancorano i tronchi al terreno, ma le loro ramificazioni in profondità entrano in contatto le une con le altre, fondano una reciprocità.

Dal lato opposto, all’interno della prima tesa, anche il Bodhisattva si radica al terreno e con la propria immobilità invita alla relazione (durante un talk tenutosi alla galleria Massimo De Carlo qualche tempo fa, Bartolini ha notato che il Bodhisattva “rispetto al Buddha aborrisce la simmetria: l’imperfezione della sua postura lascia uno spazio vuoto all’interno del quale l’altro può essere accolto”). Gli alberi e il Bodhisattva si ritrovano idealmente congiunti a distanza da una rete ctonia di relazioni, che è pronta ad accogliere anche chi, mostratosi ricettivo allo stimolo multisensoriale indotto, a seconda della direzione di visita, dalla nota costante della canna supina o dalla poesia musicata del giardino, giunge al centro dell’organo e, sedendosi sulla panca circolare, abbraccia con lo sguardo il cuore pulsante dell’onda senza fine e sprofonda in se stesso. Ma accoglie anche chi prende parte, da interprete o da spettatore, alla performance Audience for a Tree, che verrà messa in atto in più occasioni nei mesi della Biennale: una comunità di persone si dispone in cerchio attorno ad un albero, alcune rivolte verso di esso, altre verso l’esterno, e pianta i piedi nel terreno. Ne risulta un’architettura impermanente che è sia quieto pubblico in ascolto, sia risoluto fronte di protezione, che attua una piena osmosi tra uomo e natura. Nel cerchio è lasciato un varco, che permette a chi lo desidera di entrare al suo interno e “radicarsi” a sua volta nell’immobilità contemplativa di un dialogo silenzioso, mentre nel giardino si riverbera la musica. E, ancora, nello stesso giardino si “radicheranno” gli scrittori, i musicisti, i drammaturghi, gli antropologi, i ricercatori che prenderanno parte nei prossimi mesi al Public Program del Padiglione, concepito da Luca Cerizza e Gaia Martino, i quali adottano come fil rouge la frase di John Cage “Music is everywhere, if we only had ears”. Il programma sarà scandito in quattro fasi, incentrate su altrettante declinazioni del tema dell’ascolto: ascolto come relazione, ascolto di se stessi, ascolto della natura, ascolto della macchina.

Una settimana dopo la mia visita del padiglione, mentre prendiamo un caffè al tavolino di un bar della zona universitaria di Bologna, Bartolini mi parla del suo interesse verso le esperienze condotte contemporaneamente con il corpo e con la mente, con una certa enfasi sulla componente sonora. Se si ripercorre la sua carriera si registra il fatto che certe modalità di espressione musicale tendono a riproporsi a distanza di tempo con infinite variazioni, determinate dalla necessità di adattarsi al contesto e dalle modalità di fruizione previste per ogni occasione espositiva. Quello al centro del Padiglione Italia è, in effetti, il quarto organo che negli anni Bartolini ha progettato con l’aspetto e le peculiarità strutturali di un ponteggio di tubi Innocenti. “Ogni volta che sono stati esposti, gli organi hanno sempre cambiato forma per adattarsi allo spazio – commenta – variazione e adattamento sono fattori insiti nella tecnica di costruzione del ponteggio tubo-giunto (della quale pure il nome mi commuove, ‘Innocenti’), così come della musica, che permea ogni spazio reagendo ai diversi materiali presenti e alle diverse incidenze delle superfici. E Schelling, nella Philosophie der Kunst, definiva l’architettura come ‘erstarrte Musik’, ‘musica solidificata’”. Bartolini rivendica la variatio, il riarrangiamento degli stessi elementi modulari a distanza di anni o di decenni, come cifra distintiva del suo lavoro: “La novità è una risposta ad una necessità, non la si induce. Il cammino verso la novità è fatto di minime mutazioni, di passaggi talvolta impercettibili in tempi lunghissimi. Io, come altri artisti, mi sento più vicino ad un tempo geologico che ad un tempo umano; per spostarmi devo crescere come le piante… Queste opere non possono assolutamente essere percepite appieno in fotografia o in video. Questo potrebbe rispondere alla domanda del perché ripresentare a distanza di pochi anni la stessa tipologia di lavoro, se pur con tante variazioni. Nei miei lavori faccio sempre attenzione che ci sia una linea ininterrotta di pensiero che aggiri la convenzione della cronologia verso un tempo ciclico. La novità come evidenza o irruzione in una linea di sviluppo è semplicemente un’operazione di marketing, ed è purtroppo diventata un modo di pensare; un modo di pensare al quale mi opporrò per sempre, con tutte le mie forze. Preferisco la cadenza, lo sfumarsi del giorno nella notte, l’apparire lento delle cose, l’apparente stanzialità della vita”.

Dopo i primi due organi, allestiti rispettivamente alla galleria Massimo De Carlo (Organi, 2007-08) e alla Fondazione Merz (Otra Fiesta, 2013), la variante presentata nel 2022-23 alla grande personale Hagoromo tenutasi presso il Centro Pecci di Prato, dal titolo In Là, si è espansa alla scala propriamente architettonica, esorbitando dalle consuete capacità ricettive del fruitore: il ponteggio, sospeso da terra, si dispiegava longitudinalmente attraverso sette delle dieci sale del museo, fungendo così anche da elemento ordinatore del percorso espositivo, dato che il visitatore era invitato a costeggiarlo nelle due direzioni per incontrare, di volta in volta, le altre opere ospitate nei vari ambienti. In quel caso, la struttura era stata concepita in modo da riprodurre in sincrono sette diverse tracce, una per ciascuna sala, che frammentavano nello spazio una composizione di Gavin Bryars, inattingibile nella sua interezza; dunque, già l’organo di Prato implicava l’atto di “comporre” la musica in funzione del proprio andamento. Bartolini mi conferma che le esperienze di Prato e di Venezia sono strettamente legate; non a caso, nota, i colori delle pareti nella prima tesa richiamano rispettivamente le tonalità dei due organi (e la tonalità in La di Prato allude, nel titolo scelto per l’opera, anche allo sviluppo lineare, alla continua spinta verso un altrove, “in là”, a cui si era indotti dall’ascolto). Riflettiamo insieme su analogie e differenze tra le due impalcature sonore: “in entrambi i casi le strutture obbligano al movimento, rendono cruciale muoversi nello spazio per esperire il suono. In occidente normalmente ciò non avviene: l’anfiteatro cerca la fissità e l’invarianza costante del rapporto tra fonte sonora e ascoltatore. Il mio lavoro esce da questa tradizione occidentale, perché si rifà ad una musica che ha a che fare più con una forma di rituale. Il grande ‘nastro’ del Pecci divideva in due uno spazio esistente, mentre a Venezia l’organo costruisce un proprio spazio interiore, subendo una specie di compressione, un aumento di gravità; infatti si appoggia a terra come un vero ponteggio. E chiaramente il ponteggio è una delle architetture più diffuse della città, che così è portata dentro al padiglione”. Questo aumento di gravità non può non plasmare in modo radicalmente diverso l’esperienza uditiva che ne risulta: “Edgard Varèse aveva il sogno di riuscire a scrivere una composizione in grado di descrivere la sensazione di una musica che sfugge e che non ritorna. A Prato il suono evaporava, mentre a Venezia c’è il tentativo di racchiuderlo nella struttura. L’antifona rimbalza la nota e la rimanda mutata, ma alle estremità ad un certo punto, comunque, la nota fugge. È forte la sensazione che ci sia un dialogo tra due polarità, mentre a Prato a parlare era una sola ‘voce’, come un monaco che recita i salmi mentre cammina. Invece qui è come se ci fossero due voci in dialogo da una finestra all’altra di una strada. Il percorso che prima era nomadico adesso si è fatto urbano, stanziale”.

L’aumento di gravità ha anche risucchiato all’interno della struttura l’onda di Conveyance, che invece a Prato era collocata in una sala d’angolo, da cui si godeva una visione panoramica dell’organo. “Come in un buco nero” tutto tende a convergere verso il centro, luogo in cui si raggiunge un perfetto bilanciamento dinamico, un “mutuo intonarsi”, che si avvale anche di pause e silenzi: l’organo e la colonna della prima tesa – “una ‘linea che suona’, una ‘songline’ (dal volume omonimo di Bruce Chatwin), che guarda anche alla Line Made by Walking di Richard Long” – alternano in modo asincrono l’uno rispetto all’altra una fase di esecuzione e una di silenzio, per cui si vengono a produrre in modo spontaneo continue rimodulazioni dell’esperienza acustica. Ne parlo a distanza di qualche giorno anche con Luca Cerizza, in un bel pomeriggio di sole nel Parco Internazionale di Scultura di Villa Fürstenberg a Mestre, sede centrale di Banca Ifis, sponsor ufficiale del Padiglione Italia. Siamo lì per assistere ad un evento esterno connesso al Public Program, la performance Ballad for Ten Trees. Discutiamo di come Due Qui / To Hear interpreti i principii dell’estetica barocca, giocando su contrasti inattesi che inducono un senso di meraviglia. L’impermanenza di un’architettura transitoria, il rimando ad un contesto duro e quotidiano di lavoro e fatica, la leggerezza ludica degli speaker appesi agli alberi; e poi la musica eterea, labirintica, stratificata, che eleva lo spirito. Inizia la “ballata per dieci alberi”: dieci musicisti improvvisano simultaneamente degli assoli di sassofono accanto ad altrettante presenze arboree sparse nel giardino; noi, pubblico, ci disseminiamo alla loro ricerca, intercettando uno dopo l’altro questi arabeschi sonori che sono anche atti di cura, affioranti da una chioma frondosa, dalla sommità di una collinetta o da una macchia boschiva. Avanzando per scoprirne di nuovi, inevitabilmente ci lasciamo i precedenti alle spalle, fino alla loro dissoluzione; cerchiamo un punto di equilibrio, di equi-distanza da quante più “voci” possibili. Ma siamo lontani dal centro di massa, quel “buco nero” gravitante nelle Tese delle Vergini, e le particelle sonore sfuggono all’attrazione, ritornano nomadi. Il nostro andamento si adatta e si fa erratico; alla fine comprendiamo che il nostro desiderio di compiutezza non può soddisfarsi e ci abbandoniamo all’immanenza. Percepiamo i musicisti “radicati” a terra come gli alberi a cui dedicano la propria ballata collettiva; comprendiamo che le loro radici si intrecciano in un rizoma sotterraneo, si parlano, si connettono a distanza con il padiglione e il suo giardino. Se fino a poco prima abbiamo tentato di distillare ogni “voce” per poi addizionarle mentalmente l’una all’altra, alla ricerca di accordi melodici, adesso abbracciamo il tessuto sonoro che ci circonda, percepiamo come tutto prende parte a questa polifonia; anche la brezza tra le foglie, o lo sferragliare del treno che passa subito oltre il perimetro del parco. I confini tra arte e vita si slabbrano di nuovo; ci sentiamo parte di qualcosa di grande, in un attimo sospeso di un pomeriggio di primavera.