– Testo di Giulia Giacomelli –

Negli spazi del MAMbo – Museo d’arte moderna di Bologna si articola Yvonne Rainer: Words, Dances, Films (fino al 10 settembre), una mostra di ricerca e riscoperta dedicata a un’artista che è stata a lungo relegata esclusivamente al ruolo di danzatrice e coreografa. La curatrice Caterina Molteni ha voluto restituire a Yvonne Rainer (San Francisco, 1934) la completezza della sua caleidoscopica carriera, che ha coinvolto non solo la danza ma anche la produzione cinematografica, teorica e poetica. Il percorso espositivo si apre in medias res per fornire una linea programmatica del pensiero della stessa Rainer, ovvero con Trio A (1978), la video documentazione della coreografia-manifesto pensata nel 1966 che l’ha resa celebre. La scarnificazione della danza moderna e dei suoi virtuosismi in favore di un minimalismo ortodosso è evidente nella messa in atto di movimenti allo stesso tempo ordinari e concludenti verso un fine che Kant definirebbe senza scopo. Nessun climax. Nessuna successione. I gesti rifiutano deliberatamente l’idea di una struttura narrativa e drammaturgica della danza tradizionalmente intesa e propongono piuttosto lo stesso livello energetico. Nel corso della performance, Rainer evita costantemente di incrociare lo sguardo del pubblico: intrattenere gli spettatori, trasmettere un significato psicologico o enfatizzare un personaggio non sono elementi cruciali. Piuttosto, mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza autentica, radicata nella quotidianità, nel rispetto costante di quella “more matter of fact” di cui si è fatta portavoce la sua ricerca coreografica. Ancor prima di soffermarsi sulla Sala delle Ciminiere, è necessario camminare per i vari schermi situati nel corridoio di sinistra. Rainer era solita disporli sul proscenio e nel retroscena del palco, integrandoli pienamente nella scenografia e nella coreografia stessa, in un approccio intermediale che progressivamente caratterizzerà la sua danza dalla metà degli anni ’60. Rispettando quelle che erano le loro originali collocazioni, Molteni ricostruisce un racconto filologico che vuole e risulta essere partecipativo, come nel caso di Volleyball (Foot Film) (1967). Della durata di dieci minuti, il video ha una ripresa fissa di gambe che calciano un pallone. Inizialmente concepito per essere parte di The Mind is Muscle nel 1968, questo video ha la particolarità di interagire con i performer sul palco, i cui piedi erano visibili al pubblico attraverso lo spazio tra pavimento e schermo, creando una prosecuzione visiva che qui ritorna grazie al movimento naturale del pubblico negli spazi della mostra. Dispiegandosi su due schermi affiancati come quinte di un palcoscenico, l’oscenità rivela la molteplicità delle sue manifestazioni.

In un primo quadro, Rhode Island Red (1968) mostra il video all’interno di un allevamento intensivo di polli, utilizzato durante la performance Rose Fractions (1969). Nel secondo quadro, Trio Film (1968), un dialogo muto tra Steve Paxton e Becky Arnold nudi mentre si scambiano una palla tra un divano e due sedie, mette in scena quella che Rainer ha definito “my version of Dinner at Eight and Déjuner sur l’herbe”. La nudità è comunemente considerata scabrosa e sconveniente perché affonda i propri preconcetti nella sessualizzazione dei corpi. Ma ciò che Rainer vuole comunicare attraverso questi lavori, e la scelta curatoriale lo evidenzia, è che l’oscenità è una questione di percezione individuale e culturale. Nella stessa performance in cui trovava posto Trio Film, Rainer aveva previsto un video di carattere pornografico che, censurato dagli organizzatori, ha provocatoriamente sostituito con Hand Movie (1966), girato da lei durante un periodo di degenza in ospedale. Le sue dita si muovono in modo sinuoso e ipnotico, creando un’esibizione che rivela come anche le mani possano essere erotiche tanto quanto il corpo, complice esso stesso di quell’oscenità duale e corporale che l’artista ha volutamente cercato di sdoganare. La chiave interpretativa di questo relativismo percettivo è Line (1969), il quale fa da contraltare ad Hand Movie come appunto cinematografico sull’interpretazione visiva di una perlina che scorre lungo un filo in diagonale, esplorando in questo modo le implicazioni prospettiche che sorgono quando una figura irrompe in primo piano. Soggetto, oggetto e ambiente interagiscono mostrando come la presenza di un elemento umano possa trasformare la complessità dell’esperienza visiva. Proseguendo verso la stanza di metà percorso, i “film amatoriali”, come li ha definiti la stessa autrice, lasciano il posto alla sua prima effettiva produzione cinematografica tout court: una serie di lavori più intimi prodotta dagli anni ‘70, in cui inizia ad esplorare progressivamente e sempre più in profondità la sfera dell’emotività, seppur mantenendo in un primo momento la sua dimensione di danzatrice. In Lives of Performers (1972) emerge chiaramente il passaggio dalla danza al cinema. Un gruppo di danzatori con cui Rainer collaborava è mostrato in riprese dal vivo durante le prove delle sue performance, mentre la trama del film è incentrata sugli schemi narrativi e i tipici cliché di una soap opera in cui due donne si innamorano dello stesso uomo. In questo embrionale tentativo cinematografico, la drammaticità è deliberatamente congelata e la danza è il collante che tiene unite le singole scene in cui si susseguono le immagini di una performance del Grand Union Group, fondato dalla stessa Rainer a seguito dello scioglimento nel 1966 del collettivo Judson Dance Theater. Trasportando il tempo della danza nel cinema, la storia è ridotta ai minimi termini, e la scenografia è di un’essenzialità che trasuda simbolismo: una valigia, un divano, un letto, un gatto. Ognuno di questi elementi ha una carica narrativa che rientra nel contesto della soap opera, ad esempio il letto rappresenta sia il sesso che il sonno, mentre la valigia simboleggia la partenza o l’addio. La sfida di Rainer è quella di riconsiderare il rapporto che esiste tra il corpo, l’azione e la narrazione che ne viene fatta sullo schermo, decostruendone i canoni tradizionali.

Prendendo posto tra le sedie della Sala delle Ciminiere, trasformata in occasione della mostra in un vero e proprio cinema, è possibile assistere con cadenza giornaliera ai restanti cinque film realizzati da Rainer, recentemente restaurati dal MoMA. Film About a Woman Who… (1974), è la riproposizione cinematografica di un precedente spettacolo teatrale nel 1973, “This is the Story of a Woman Who…”, in cui una coppia progressivamente si allontana a causa di una relazione in crisi. Anche in questo caso ritorna una scenografia scabra che intende avere più significati che oggetti scenici, come un materasso, due sedie, una valigia e un’aspirapolvere. Kristina Talking Pictures (1976) narra la storia di un’addestratrice di leoni che da Budapest si trasferisce a New York per diventare coreografa. Tuttavia, il film evita lo sviluppo lineare della trama e del personaggio, sospendendo costantemente la narrazione e i dialoghi fra i diversi attori interpretati da medesimi membri del cast. La vita quotidiana è qui descritta come un luogo di lotta attraverso letture approfondite tratte dal libro Supership di Noel Mostert, in cui si mette in correlazione una descrizione dettagliata dell’organizzazione della vita quotidiana su una petroliera con questioni politiche, come la minaccia di un disastro ecologico causato da fuoriuscite di petrolio. Con questo film Rainer cambia registro narrativo, in accordo con il cambiamento verificatosi negli anni ‘70 e ‘80 nell’ambito artistico e accademico, in cui l’approccio “teorico” è diventato repentinamente “politico”, portando all’ascesa di una teoria fortemente politicizzata incentrata sul post strutturalismo. Queste influenze teoriche si riflettono chiaramente nei successivi film di Rainer, in cui vengono esplorate e messe in discussione le dinamiche di potere all’interno della società, esaminando i modi in cui il personale e il politico si intrecciano. Come Journeys from Berlin/1971 (1980), in cui attraverso la rappresentazione di una lunga terapia psicoanalitica di una paziente che ha tentato il suicidio, Rainer indaga l’idea che la furia interiore e il disprezzo per se stessi possano essere identificati come politica. Ma allo stesso tempo esamina il contrario, ovvero che il politico sia fondamentalmente personale e che l’indignazione sia solo una manifestazione di frustrazione e delusione individuali, portando come esempi Ulrike Meinhof e alcuni anarchici russi del XIX secolo. Lo stesso conflitto politico-privato è indagato in The Man Who Envied Women (1985), dove si narrano gli atteggiamenti di un uomo alla fine di un matrimonio che sembra saper padroneggiare con astuzia i discorsi sottesi all’emancipazione femminile, nonostante i suoi comportamenti spesso sessisti. Oltre a destrutturare il tradizionale modello hollywoodiano di rappresentazione della donna, Rainer si sposta su altre questioni politiche come quella dell’alloggio, che nella New York degli anni ’80 ha rappresentato una vera urgenza. A questo proposito, sono stati inseriti filmati di udienze pubbliche dell’epoca relativi ad un’iniziativa volta a concedere proprietà cittadine agli artisti per garantire loro un luogo in cui vivere e lavorare. Questa scelta conferisce al film un tono comico che mette in luce le pretese degli artisti e degli intellettuali, ma allo stesso tempo sono commentati gli eccessi teorici del primo periodo degli anni ’80.

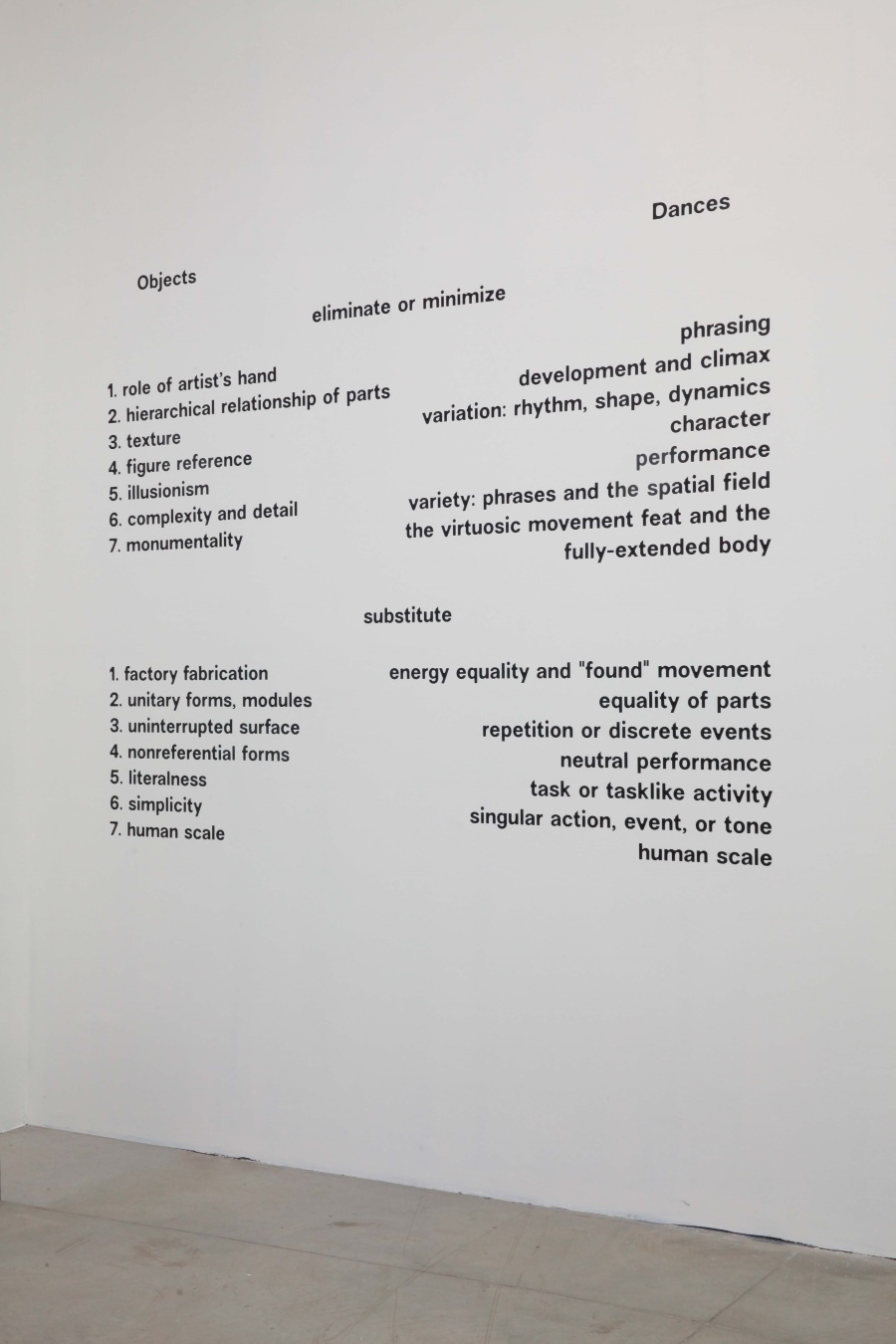

Sebbene i film degli anni ’90 mantengano come gli altri un’impostazione di base fortemente politica, Privilege (1990) e MURDER, and murder (1996) raccontano di un’emotività femminile introspettiva e matura, narrata secondo un approccio femminista intersezionale. L’emarginazione delle donne all’interno della società patriarcale, connessa alla non accettazione di stati naturali come la menopausa e l’invecchiamento, è fortemente criticata da Rainer in Privilege, che riassume la sua personale percezione come “a well kept secret, something you don’t want to know about unless you’re a woman past her prime … over the hill … has seen better days”. Il suo ultimo film è piuttosto un tentativo di sdoganamento dei preconcetti legati all’amore lesbico di mezza età, attraverso la narrazione della quotidianità di due donne che viene costantemente turbata da ostacoli, incomprensioni di tutti i giorni e conflitti che necessitano di una risoluzione giorno dopo giorno, al fine di costruire un modus vivendi che possa essere il risultato dell’incastro di due personalità spesso in netto contrasto. L’ultima area della mostra raccoglie importanti materiali d’archivio forniti dal Getty Research Insitute che ricostruiscono non solo la carriera da coreografa di Rainer negli anni ’60 e ’70, ma soprattutto la sua ricerca teorica. No manifesto (1964) è una dichiarazione costellata di allitterazioni al negativo finalizzate a rimarcare il rifiuto verso tutto ciò che coinvolge le logiche di un’industria creativa dedita all’assecondamento del pubblico, privilegiando piuttosto una visione realistica ed ordinaria del movimento. Sulla parete opposta A Quasi Survey of Some Minimalist Tendencies in the Quantitatively Minimal Dance Activity Midst the Plethora or an Analysis of Trio A (1968) Rainer esemplifica in maniera schematica le correlazioni esistenti tra la sua danza e il minimalismo, suddivise in ciò che viene “ridotto” formalmente e ciò che viene “eliminato”. Introduce momenti trovati piuttosto che eseguiti, equalizzati nel dispendio energetico e concentrati sul mantenimento della continuità. Analogamente, nel minimalismo, si adotta un approccio riduzionista, utilizzando spesso forme geometriche essenziali, prive di un’implicazione diretta dell’artista nel processo creativo. Rainer, tuttavia, chiarisce nei saggi da cui sono tratte queste dichiarazioni che non è mai stata contraria all’esibirsi. Anzi, apprezza il tipo di attenzione che si focalizza sull’esibizione da parte del pubblico, ma non condivide l’implicazione trasmessa dall’esecutore che un corpo debba essere spettacolarmente impressionante per guadagnarsi una tale ammirazione. Chi non può fare a meno di una tale necessità risulta in egual modo relegato ad una condizione che non gli appartiene, come dimostra il comico americano Richard Move impersonando Martha Graham in Rainer Variations (2002). Fondamentale figura della danza moderna, Graham rappresenta tutto ciò che può esserci di diverso dalla filosofia di Rainer, per cui si osserva nel documentario un’esilarante prova in cui l’allieva tenta di insegnare Trio A a quella che è stata la sua insegnante. Nello stesso documentario il regista Charles Atlas incastra fra loro interviste, spezzoni di film e prove di coreografie in una riassuntiva elaborazione della pratica raineriana. Ciò contribuisce a fornire un compendio globale che ripercorre le fasi cruciali delle rivoluzioni introdotte da Rainer nel campo della danza.

Il suo cammino di trasformazione ha inizio con Three Satie Spoons (1961), il suo primo assolo, nel quale trova ispirazione nella musica di John Cage e nelle composizioni di Eric Satie. Qui inizia a enfatizzare i movimenti quotidiani attraverso pose ripetitive e un’espressività neutra. Tuttavia, il passo decisivo verso l’uso del movimento ordinario si realizza con We Shall Run (1963), la sua prima coreografia che incorpora la corsa come movimento principale. Nel corso del tempo, le sue performance assumono sempre più un’essenza politica, come dimostrato in Street Action (M-Walk) (1970), un’azione pubblica contro la guerra in Vietnam, e War (1970), dove trentuno performer creano un gioco che riflette le dinamiche belliche. Un ultimo sguardo prima di abbandonare la mostra è verso la produzione poetica di Rainer, che tra gli anni ‘90 e il 2000 dà libero sfogo al rapporto intimo istituitosi tra l’atto della scrittura e la sua pratica coreografica. Come nella poesia omonima a Trio A, in cui trapela l’idea di una trasposizione della corporalità sulla carta, in quanto le frasi utilizzate nel testo assomigliano alle sequenze di movimenti presenti nella danza. Una costante e semplice cadenza si traduce in un ritmo procedurale che guida parole essenziali e sintetiche, e gli enjambement introducono un andamento fluido che guidano il movimento in un matrimonio perfetto tra intenzione e realizzazione fisica. Anche in 1977 l’abilità di Rainer nel delineare attentamente la temporalità non solo rende più tangibili le azioni in sequenza, ma contribuisce a sottolineare l’incorrere del tempo stesso. Sia sul piano tematico che stilistico, emerge un movimento costante e fluente: il mutamento si fa materia in un’epifania della coscienza. Uscendo dal MAMbo, si ha così la sensazione di aver contribuito alla volontà di restituire a Yvonne Rainer la dimensione poliedrica che le appartiene. Per la prima volta in Italia si è fatto luce su un importante momento di rinnovamento culturale, che nel contesto della fervida produzione avanguardistica statunitense degli anni ‘60 ha aperto nuove possibilità verso la sovversione delle convenzioni sceniche del passato. Una prospettiva unica per comprendere l’evoluzione di un’artista che ha giocato un ruolo fondamentale nella ridefinizione della danza e delle arti performative.